デジタル通貨フォーラムでは、ブロックチェーンガバナンスやサイバーセキュリティの専門家として国内外で活躍する松尾真一郎先生に、発行物へのコメントや全体会でのご挨拶を通じて、有識者として外部アドバイスをいただいております。こちらのページでは、松尾先生が主導するBGINの取組の一部のご紹介をします。

(BGIN公式ホームページ)

松尾真一郎先生のご紹介

暗号と情報セキュリティを専門とし、バージニア工科大学、ジョージタウン大学で研究教授を務める。アメリカ国立科学財団の産学連携研究センターCyber SMART ディレクターを兼任。Blockchain Governance Initiative Network(BGIN)の共同議長、ブロックチェーン国際研究ネットワークBSafe.networkの共同設立者。ISO/IEC JTC 1 SC27/WG2 元日本HoD。ISO TC307 プロジェクトリーダー、内閣官房「Trusted Web推進協議会」、金融庁「デジタル・分散型金融への対応のあり方等に関する研究会」、デジタル庁「Web3.0研究会」構成員。

BGINとは

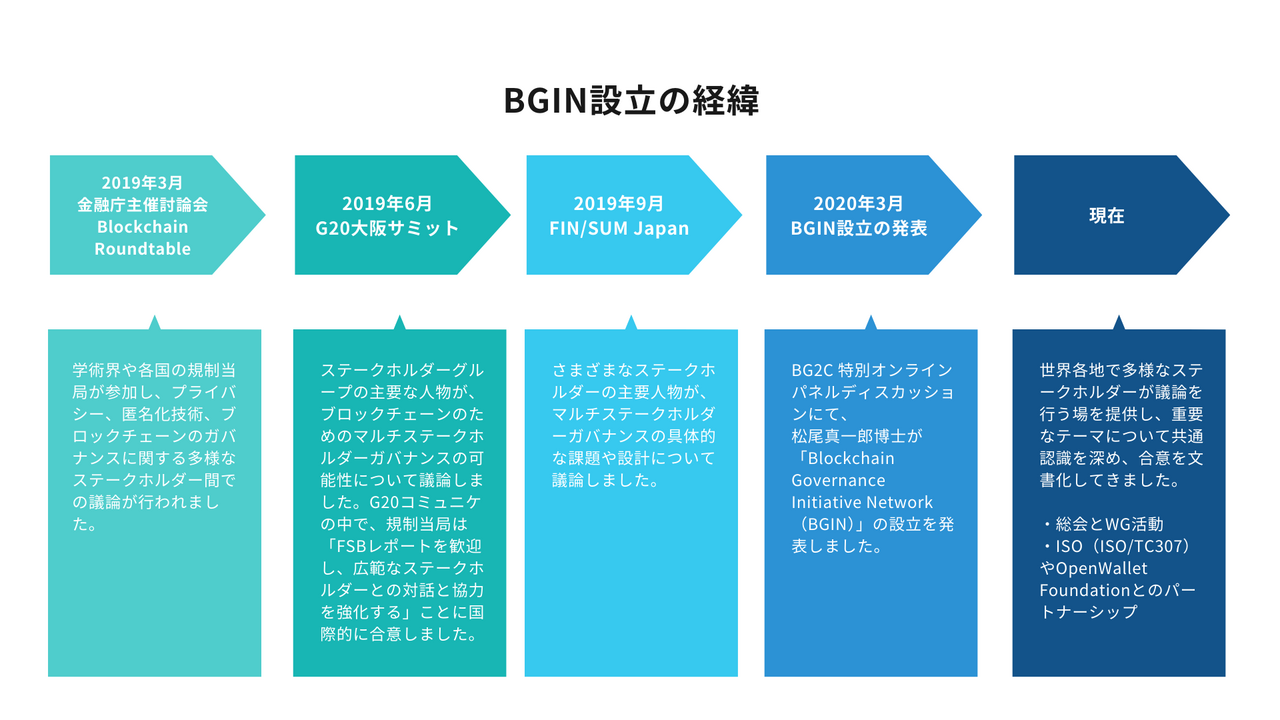

デジタル通貨とブロックチェーン技術が進化を続ける中で、BGINは、技術の普及と発展を支えるために設立された非営利組織です。

多様なステークホルダー間での中立的な議論を促進し、議論の結果得られた共通理解を、標準を始めとする文書にまとめて公開することで、未来に向けた課題解決に取り組んでいます。

BGIN公式ウェブサイトを元にデジタル通貨事務局が作成

BGINの概要についてもっと詳しく↓↓

・松尾先生ご執筆「ブロックチェーンの社会受容のためのグローバルな取組み」 (SBI金融研究所のレポート)

・BGINの概要や設立の経緯 (金融庁ウェブサイト)

活動概要

BGINは、グローバルかつ中立的な対話の場を提供し、共通文書の作成を行う非営利組織です。

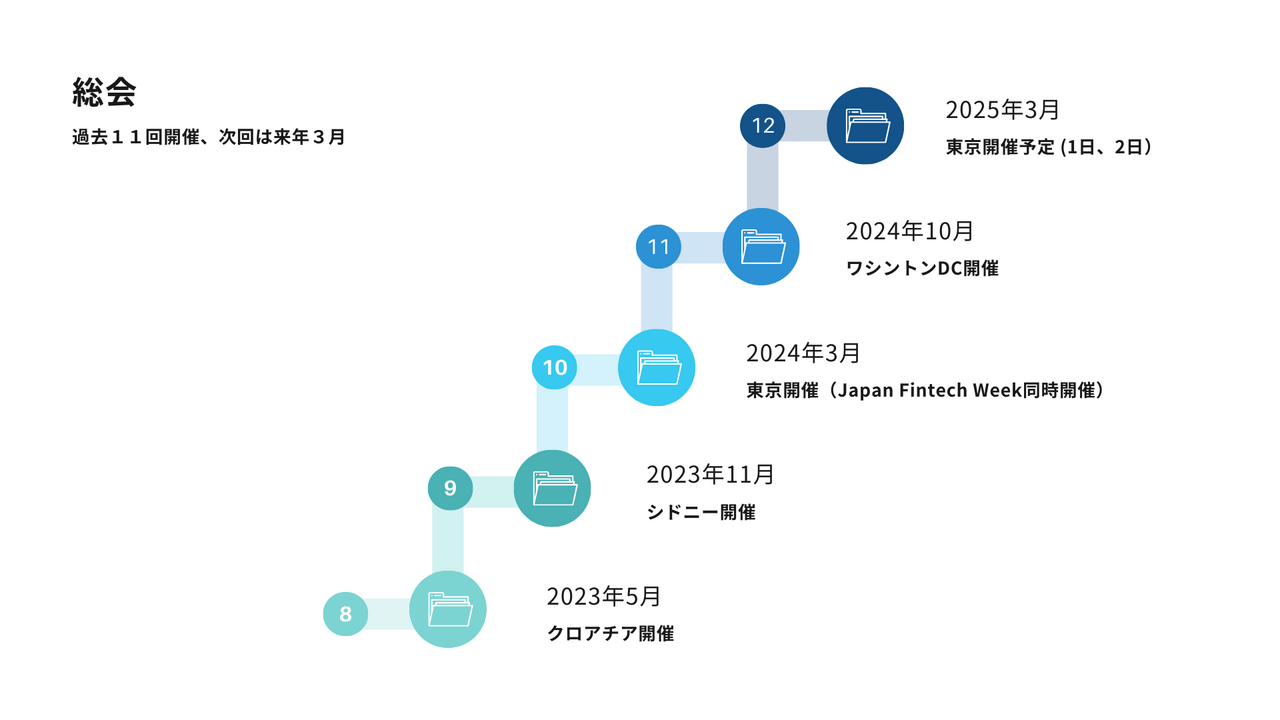

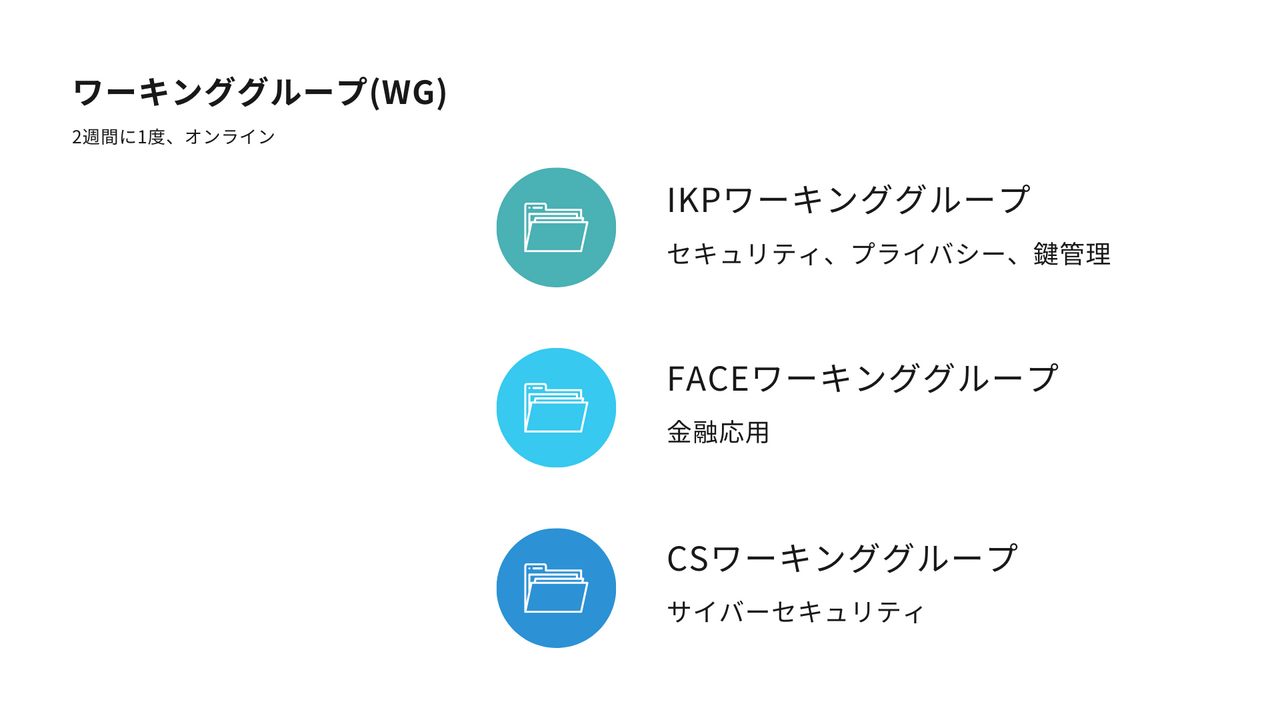

主な活動として、年に2~3回開催される総会(Block Meetings)と、2週間に1度のオンライン会議形式で行われるワーキンググループ活動があります。

総会やワーキンググループでは、ブロックチェーンに関する共通の課題や認識を議論し、現状分析やグローバル標準文書を含む共通文書を作成しています。

総会のセッションには、デジタル通貨フォーラムの山岡座長も参加されております。

BGIN公式ウェブサイトを元にデジタル通貨事務局が作成

発行文書のご紹介

BGIN公式ホームページ元にデジタル通貨事務局が作成

次回の総会は、2025年3月東京開催

次回のBlock Meeting #12は来年の3月に東京で開催予定です。

会議に関する詳細は、BGIN公式サイトをご覧ください。

https://bgin-global.org/activities/block-conference

松尾先生からのコメント

BGINの第12回総会であるBlock #12を、2025年3月2日、3日に開催します。今回もJapan Fintech Weekの一部として位置づけられています。今回の大きな議題の1つは、たびたび課題になるサイバーセキュリティの標準作成で、日本、アメリカで始まっているサイバーセキュリティ情報共有の仕組みであるISAC(アイザック)の枠組みに関する標準文書の討議を行います。その他、ブロックチェーン技術の課題であるレイヤー2やゼロ知識証明、規制上の課題であるAML/CFTなどで重要な文書作成のための議論を進めます。ぜひご参加ください。