デジタル通貨フォーラムは、119(2024年10月時点)の企業・金融機関・自治体などが参加し、民間デジタル通貨を活用した社会課題の解決や新たな価値創造に向けて分科会・検討会ごとに議論や取り組みを重ねています。

このフォーラムの一つであるSTC分科会は、セキュリティトークン(以下、ST)を含むデジタル証券分野の制度や課題について取り組んでいます。そこで検討される重要テーマの一つが、STなどのデジタル資産とデジタル通貨とのDVP(Delivery Versus Payment)決済です。デジタル通貨もデジタル資産も、ブロックチェーンや分散台帳技術(DLT)を使って何らかの価値を「デジタルトークン」化するという技術的特性は共通しています。したがって、そのスマートコントラクト機能を活用し、両者を同時に受け渡すといったことが技術的には可能になっています。このようなデジタル資産市場は、世界的にも金融のデジタル化における有望分野と捉えられています。

本年3月、STC分科会のスピンアウト案件として、デジタル通貨による証券DVP決済に関する概念実証(以下、本PoC)が実施・公開されました。本PoCでご協力頂きました㈱BOOSTRYの平井様と山岡座長に、本PoC実施の背景となった業界課題、本PoCの内容と実施意義、ST領域でのDCJPY活用への期待や今後の展望等を語っていただきました。

デジタル通貨フォーラム STC分科会が考えるDVP決済とDCJPY

デジタル通貨フォーラム 山岡 浩巳座長

山岡

DVP決済は、証券と資金を同時に移転させることで、取引当事者双方に決済リスクを生じさせることなく、安全な証券取引を実現できる仕組みです。この仕組みにより、参加者の信頼性が高まり、市場の拡大にもつながると期待されています。また、これをブロックチェーン等の分散型の仕組みの上で行うことで、必ずしも大規模な中央集権型インフラを構築しなくとも、ST取引のDVP化や自動化・STP(Straight Through Processing)化が可能になると考えられます。

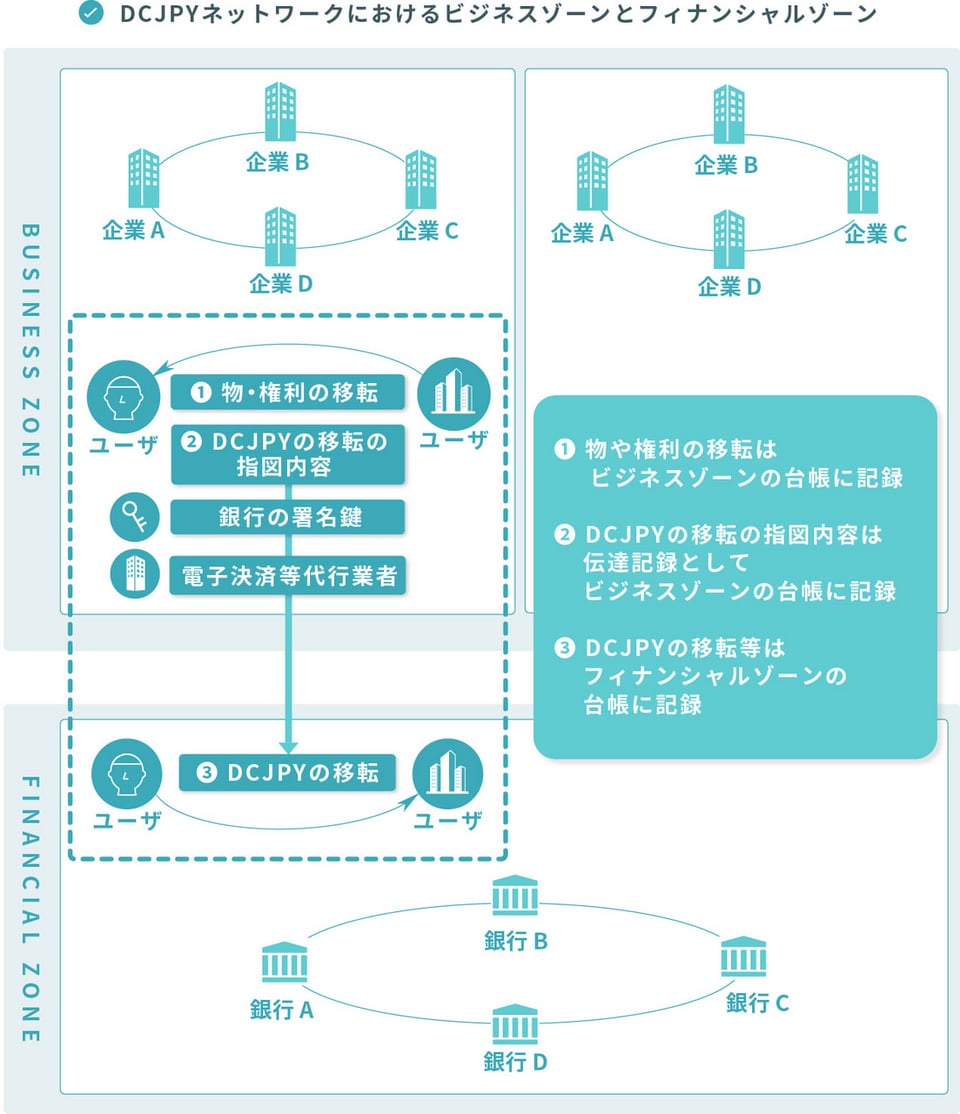

この仕組みに、銀行預金をトークン化した信頼性の高いトークン化預金である「DCJPY」を利用することで、信頼を担保したままSTの即時DVP決済を実施することができ、安全性の高い証券取引が可能となります。また、取引と並行して発生するバックオフィス事務も自動化することで、効率性向上も期待されます。

我々は、このような新しい証券取引においても、これまで金融サービスや決済インフラの提供において重要な役割を果たしてきた銀行が、支払手段の安全確保やKYC、AML/CFTなどのノウハウを活かし、重要な役割を果たし続けるだろうと予想していますし、それ自体望ましいことと捉えています。STC分科会では、ST取引に銀行債務を新しいデジタル技術でイノベートしたDCJPYを活用することで、現在の銀行システムの利点を活かしながら、ST取引の安定性と効率性を高める取り組みを進めています。

(出所:㈱ディーカレットDCP「Digital Currency DCJPY White Paper 2023」)

日本のST市場の概況について

山岡

BOOSTRYさんはSTC分科会にも参加しておられますが、以前より、デジタル証券分野の発展に欠かせない、投資家側と証券発行側の双方が参加できる分散型の仕組みづくりに積極的に取り組まれています。 まずは、ST市場の概況についてお聞かせいただけますでしょうか。

株式会社BOOSTRY 平井 数磨社長

平井 数磨氏(以下、平井)

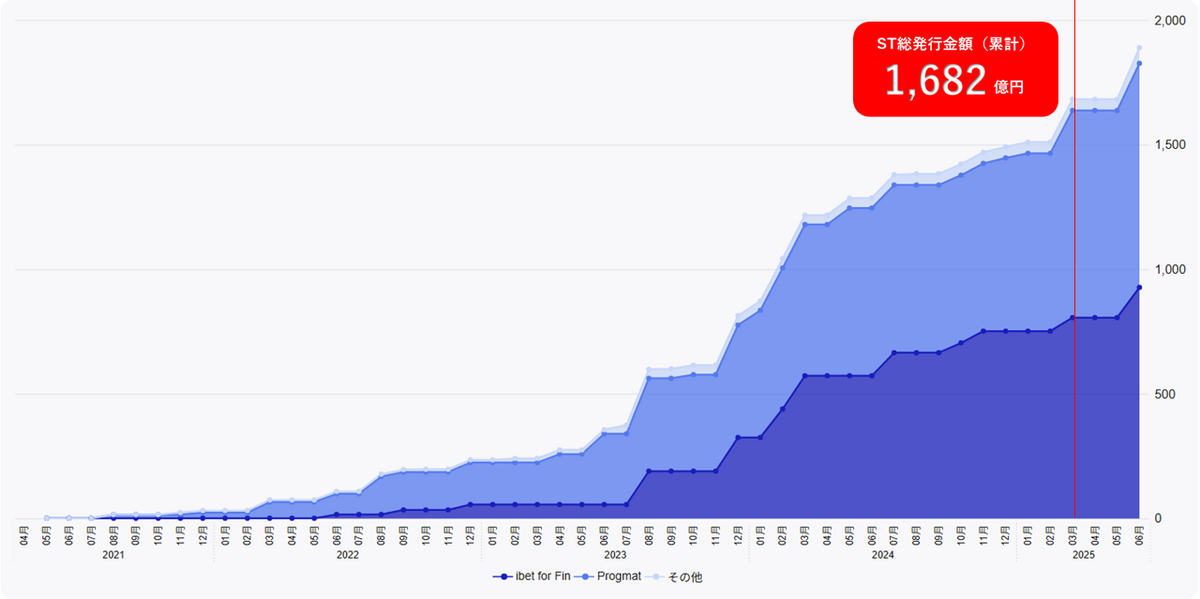

はい、ST市場概況ですが、昨年度までの公募型のST市場は累計1,682億円、発行件数は58件でした。裏付け資産別に見ると、不動産を裏付けとしたSTが最も多く1,252億円で80%以上を占め、次いで社債STが多く192億円でした。不動産についてはこれまで3銘柄償還され、いずれも投資元本を上回っていたという状況です。セカンダリ(流通)市場についてはこれからだと思いますが、ODX(大阪デジタルエクスチェンジ)は、ST市場の活性化を目的として「START」を立ち上げ、昨年度の取引高は、6銘柄で年間約3.2億円でした。

社債型STでは、ソニー銀行による米ドル建てグリーンボンド(合同金銭信託型)、トヨタグループ初の個人向けST、そして野村総合研究所による国内初のDVP決済を活用したホールセール向け社債STが発行されています。これらに加え、映画コンテンツを裏付けとしたSTや太陽光発電裏付けとしたSTなども登場しており、今後は裏付け資産のさらなる多様化が進むと見込まれています。

ST総発行金額(累積)[億円]

(出所:㈱BOOSTRY「セキュリティトークン(ST・RWA)ダッシュボード」を基にデジタル通貨フォーラム事務局編集)

山岡

BOOSTRYさんがST市場に提供されている仕組みと、その中で担われている役割について教えてください。

平井

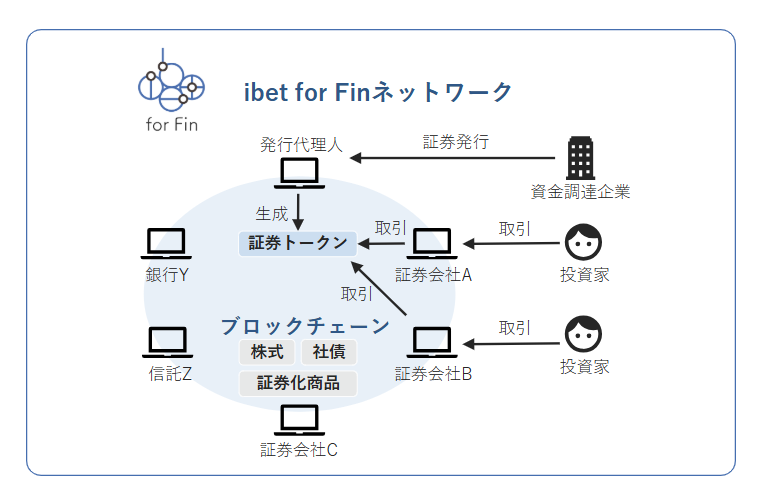

ST市場における取り組みとして、まずは「ibet for Fin」について説明させて頂きます。「ibet for Fin」は、STの管理基盤として構築された、21社によるコンソーシアム型のブロックチェーンネットワークです。STの発行・管理・移転といった機能を担うこの基盤は、国内のST市場において広く活用されており、主要なST案件の多くがこのネットワーク上で運用されています。 BOOSTRYは、「ibet for Fin」の開発・運営を担うとともに、コンソーシアムの事務局としての役割も果たしています。また、証券会社向けには投資家の鍵管理やトークンの移転を行う「E-Wallet」、信託銀行や銀行向けにはトークンの発行・管理を行う「E-Prime」といったシステムを提供しており、STの実務運用を支えるインフラとして機能しています。

(出所:㈱BOOSTRY「ibet for Fin」サービスページより)

ST市場の決済領域における課題とは

山岡

ST分野において重要な役割を担われているBOOSTRYさんですが、ST分野の課題としてはどのようなものがあるのでしょうか?

平井

ST市場においては、DVP決済が未導入であることが、機関投資家にとってリスク要因となっており、トークンと資金の同時決済が実現しないことによる課題が残っています。これに対する一般的なリスク軽減策としては、トークン移転後の資金送金や、決済銀行による支払保証などの方法が考えられますが、現時点でST市場では未検討のため、今後の制度整備や業界内での議論が求められます。

また、日本国内におけるST発行の現状では、市場規模がまだ限定的であることから、証券会社をはじめとする関係各社が人的・資金的リソースを十分に割くことが難しく、発行プロセスや社内体制の整備が進みにくい状況にあります。そのため、案件ごとに個別対応が必要となり、進展には一定の時間を要するのが実情です。

この続き「Vol.2 デジタル通貨DCJPY×DVP決済、セキュリティトークン市場の発展に期待される役割」は、対談いただいた株式会社BOOSTRYが運営する「BOOSTRY BLOG」に7月23日に公開予定です!

Vol.2を逃さずキャッチしたい方はBOOSTRY BLOGのメルマガ登録をおすすめします。(BOOSTRY BLOGページ最下部へ)

話者紹介

山岡 浩巳

デジタル通貨フォーラム座長 フューチャー株式会社取締役 グループCSO

日本銀行において調査統計局景気分析グループ長、同企画室企画役、同金融機構局参事役大手銀行担当総括、金融市場局長、決済機構局長などを務める。

この間、国際通貨基金日本理事代理、バーゼル銀行監督委員会委員なども歴任。

平井 数磨

株式会社BOOSTRY 代表取締役社長 CEO

2007年に野村證券株式会社へ入社。11年間にわたりリテール営業に従事した後、人事部門・人材開発部にて3年間、新入社員および若手社員向けの育成研修を担当。

その後、野村ホールディングス株式会社 デジタル・アセット推進室にてセキュリティ・トークンビジネスに携わり、2023年よりBOOSTRY株式会社の取締役に就任。

現在は同社の代表取締役CEOとして、ブロックチェーン技術を活用した金融インフラの構築に取り組んでいる。

山岡 浩巳座長(以下、山岡)

デジタル通貨フォーラムには様々な分科会がありますが、その中でもSTを含むデジタル証券分野の制度や課題についての検討を行うのがSTC分科会です。

STC分科会の前身であるST決済実務/制度検討分科会は、STとデジタル通貨間で効率的かつ安全な決済を実現する可能性を探ることを目的に発足しました。STの普及と市場拡大を図るうえで、STとDCJPYの同時受渡し(DVP)決済の実現を重要な要素と捉え、その実現に向けた諸課題の検討のために、2021年から2022年にかけて、さまざまな机上検証を実施しました。(検証内容詳細:「プログレスレポート第2号」)

これらの検討により一定の成果が得られたことを受け、ST領域のさらなる発展を目指して、STC分科会へと発展しました。(活動詳細:「プログレスレポート第3号」)