米国で発足した新政権は、1月に中央銀行デジタル通貨(CBDC)の米国での発行を禁止する大統領令を発出し、その動きが注目を集めています。このような世界の動向と、これが各国のデジタル金融インフラを巡る取り組みに及ぼすインプリケーションなどについて、デジタル通貨フォーラム山岡座長に解説していただきます。

デジタル通貨フォーラム 山岡 浩巳座長

デジタル通貨フォーラム事務局(以下、事務局):米国のトランプ政権が中央銀行デジタル通貨を禁止したというニュースが注目を集めましたが、これはどういうものなのですか?

山岡座長(以下、山岡):米国新政権は本年(2025年)1月23日に、“STRENGTHENING AMERICAN LEADERSHIP IN DIGITAL FINANCIAL TECHNOLOGY”、すなわち「デジタル金融技術分野での米国のリーダーシップを強化する」と題した大統領令を発出しました*1。

この大統領令は目的の一つとして、「中央銀行デジタル通貨(CBDC)は金融システムの安定や個人のプライバシー、米国の尊厳を脅かすものであって、この米国内での発行や流通、使用を禁止することでCBDCのリスクから米国人を守る」と宣言しています。このように、いわゆる「リテールCBDC」への強烈な警戒感を剝き出しにしているのが特徴です。

事務局:具体的には、どのようなことを定めているのですか?

山岡:この大統領令は、第5章(Sec.5)として「CBDCの禁止」という章を設け、「CBDCを創成、発行、振興する行為」を広く禁止しています*2。さらに、米国内において、CBDCの創成に関わる計画やイニシアチブは直ちに中止されなければならないし、これ以上の取り組みが行われてはならない」と、CBDCに関するプロジェクトを米国内では一律に禁止するという、かなり強いスタンスを打ち出しています*3。

*2 : “Except to the extent required by law, agencies are hereby prohibited from undertaking any action to establish, issue, or promote CBDCs within the jurisdiction of the United States or abroad.”

*3 : “Except to the extent required by law, any ongoing plans or initiatives at any agency related to the creation of a CBDC within the jurisdiction of the United States shall be immediately terminated, and no further actions may be taken to develop or implement such plans or initiatives.

事務局:これは、突然のスタンス変更だったのでしょうか?

山岡:いえ、そうでもありません。もともと米国の共和党はCBDCについて、「当局が人々の日常生活のデータを把握するために使おうとするリスクが大きい」として、中国のデジタル人民元(e-CNY)の実験を念頭に、強い警戒感を示してきました。このような考え方のもと、共和党は“CBDC ANTI-SURVEILLANCE STATE ACT”という、米国の連邦準備制度がリテールCBDCを発行することを禁止する法案を既に提出しており、この法案は昨年(2024年)の5月に下院を通過していました*4。

この法案の趣旨として、「CBDCは米国人の金融プライバシーの権利を侵すものだ。中国共産党はCBDCを市民の支出習慣を追跡するために使っているが、米国ではそのようなことは許されない」と、中国を強く意識した説明が行われています*5。

*4 : https://www.congress.gov/congressional-report/118th-congress/house-report/493/1?outputFormat=pdf

*5 : https://financialservices.house.gov/news/documentsingle.aspx?DocumentID=409278

事務局:ということは、米国の中央銀行である連邦準備制度にとっても、新政権によるCBDCの禁止は予想された動きだったということでしょうか。

山岡:そう思います。もともと連邦準備制度は、リテールCBDCについては慎重な態度をとってきました。

この間、米国議会では、「中国がデジタル人民元の国内実験を進める中、米国もこれに対抗してCBDCの検討を進めるべきではないか」といった意見もありましたし、2019年に「リブラ計画」を主導したフェイスブック(現メタ)のザッカーバーグ氏も「中国のCBDC実験に対抗して米国も行動する必要」を訴えていました。連邦準備制度側でも、ブレイナード理事(当時)のように、このような意見に近い見解を表明する人もいました*6。

しかしながら、連邦準備制度の大勢意見としては、米ドルの使い勝手や国際競争力と、「中央銀行が自ら債務者となる形でリテール向け決済手段を発行すべきか否か」という問題は直接関係するものではなく、中国がリテールCBDCの実験を行っているからといって、米国もやらなければならないというものではない、との見解を繰り返し表明してきました*7。

もちろん、連邦準備制度がリテールCBDCに慎重であった主な理由は、その金融仲介機能や金融システムの安定、イノベーションなどへの影響であり、共和党や新政権の危惧する「当局による人々の監視のリスク」とは、着眼点がやや違うものでした。とはいえ、連邦準備制度自身、リテールCBDCについてはもともと慎重でしたので、新政権のスタンスが、連邦準備制度の行動に新たに大きな影響を及ぼすわけではないと思います。

*6 : https://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/brainard20220218a.htm

*7 : 代表的なものとしては、ウォーラー理事の包括的な講演(“What Roles Should the Private Sector and the Federal Reserve Play in Payments?”(2024年11月))などが挙げられます(https://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/waller20241112a.htm)。

事務局:その中で、なおあり得る影響としてどのようなことが考えられるでしょうか?

山岡:新政権の大統領令では、CBDCに関するプロジェクトに連邦準備制度が参加することも広く禁止しています。したがって、国際的なプロジェクトであっても、「CBDC」という名前が付くものには、連邦準備制度やその他の米国の機関は参加が難しくなると考えられます。

事務局:具体的な影響は何か出ているのでしょうか?

山岡:リテールCBDCについては、2020年から2021年にかけて、バハマ、東カリブ、ジャマイカ、ナイジェリアという4つの中央銀行がリテールCBDCを発行しましたが、その後新たな発行の動きはみられていません。これは、米国の共和党が反CBDCの姿勢を明確に打ち出すよりも前の話であり、新たな発行が控えられているのは、先ほど申し上げたような、金融仲介機能や金融システムの安定、イノベーションなどへの影響が意識されていることや、只今紹介した4つの中央銀行のCBDCがいずれもあまり使われていないことの影響の方が大きいように思います。

この間、国際決済銀行(BIS)など国際機関は、米国の共和党の動きも当然把握していますので、最近の国際機関主導のプロジェクトでは「CBDC」という言葉をなるべく使わない傾向が目立っています。例えば、昨年(2024年)に開始された、BISが主導する「プロジェクト・アゴラ」は、「トークン化預金とホールセールCBDCの連携プロジェクト」と捉えることができますが、BISは「CBDC」という言葉は全く使っていません*8。もともとホールセールCBDCは、既にデジタル化されている中央銀行RTGS(即時グロス決済)システムにブロックチェーンや分散台帳技術を応用するものとも言えます。したがって、敢えて「ホールセールCBDC」という言葉を使わなくても説明は可能ですし、実際にそうした説明が行われるようになっています。

*8 : https://www.bis.org/about/bisih/topics/fmis/agora.htm

事務局:民間も含めたデジタル通貨一般や、金融のデジタル化全般に関する米国新政権のスタンスはいかがですか?

山岡:最初にご紹介した1月23日の大統領令のタイトルが「デジタル金融技術分野での米国のリーダーシップを強化する」とされているように、新政権は、デジタル金融の推進には熱心に取り組むと強調しています。とりわけ、デジタル資産の振興やブロックチェーン技術の応用を進めると宣言していますし、支払決済手段に関しても「合法的で正当な米ドルを裏付けとするステーブルコインの発展と成長を促進する」(to promote the development and growth of lawful and legitimate dollar-backed stablecoins worldwide)と述べています。

事務局:金融インフラのデジタル化や革新の動きは続くということでしょうか。

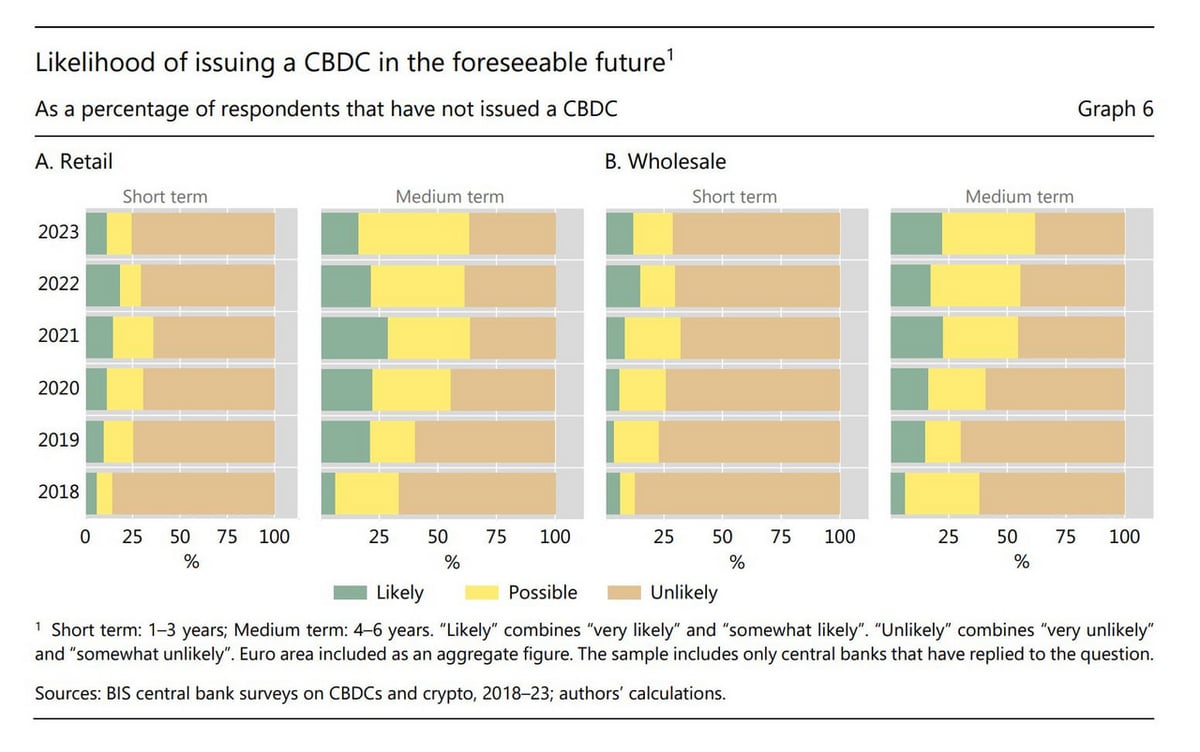

山岡:そう思います。もともとリテールCBDCに関しては、米国の共和党が反リテールCBDCの姿勢を明確に打ち出す前から、「とりわけ先進国では、リテールCBDCが近い将来に発行されるという訳ではなさそうだ」という慎重な見方が、BISのアンケート調査などからも明らかになってきていました(下図)*9。この中で、国際的な関心も、リテールCBDCから、かつては「ホールセールCBDC」と呼ばれていた、「ブロックチェーン・分散台帳を応用したRTGSシステム」とトークン化預金などの民間デジタル通貨の連携に移ってきていたように感じます。このような取り組みを、BISなどは「CBDC」という言葉を使わず、「統合台帳」(“Unified Ledger”)や“Finternet”などの新しい言葉で表現するようになっているわけです*10。

(CBDCが近い将来に発行される可能性への見方)

― 各国中央銀行へのアンケート調査による ―

出典 : BIS Papers No 147

個別国の動きを見ても、例えば英国のイングランド銀行は、米国の大統領令の発出に先立つ本年(2025年)1月14日、中央銀行デジタル通貨「デジタルポンド」を発行すべきか否かの判断を今後2年間は行わない旨明らかにし、これまで発表していた検討の予定を後ろ倒しにしています*11。

このように、先進国におけるリテールCBDCへの慎重な検討姿勢や、金融インフラにおいて民間の力を活用していくことの重要性などは、既に米国で今回の政権が発足する前から世界的にも認識が共有されてきていたものといえます。米国の大統領令は、このような世界的な傾向を一段と明確にするものであり、民間による金融インフラ整備の取り組みについては、これに竿指すものではなく、むしろこれを後押しする方向と捉えられるように思います。

*9 : https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap147.pdf

*10 : https://www.bis.org/publ/work1178.htm

*11 : https://www.bankofengland.co.uk/report/2025/digital-pound-progress-update

山岡 浩巳座長

デジタル通貨フォーラム座長

フューチャー株式会社取締役 グループCSO

日本銀行において調査統計局景気分析グループ長、同企画室企画役、同金融機構局参事役大手銀行担当総括、金融市場局長、決済機構局長などを務める。この間、国際通貨基金日本理事代理、バーゼル銀行監督委員会委員なども歴任。