100を超える企業・自治体・団体が参加するデジタル通貨フォーラムは、デジタル通貨を活用した社会課題の解決や新しいビジネスの創出に向けて分科会・検討会ごとに議論を重ねています。 電力取引分科会は、電力や環境価値の売買に伴う決済にデジタル通貨DCJPYを活用し、再生可能エネルギー由来の電力を利用することの証明を自動的に付加することや、電力や環境価値の売買で得たデジタル通貨DCJPYによる財の購入やサービス利用の実証を通じて、脱炭素化に向けた新たなビジネスモデルの検討を行っています。 今回は、電力取引分科会のこれまでの活動や、日本の脱炭素社会に向けた課題へのデジタル通貨DCJPYの活用について、幹事である関西電力株式会社の石田様と山岡座長に語っていただきました。

デジタル通貨フォーラム 電力取引分科会とは?

デジタル通貨フォーラム 山岡 浩巳座長

山岡座長(以下、山岡):デジタル技術・電力・Web3はいずれも、世界的に非常に注目を集めている分野です。とりわけ、国内外で気候変動対応が大きな課題となっている中、環境価値という新たなアセットのデジタル化が注目を集めています。環境価値*の取引を発展させていく上で、どうやったら取引コストを下げられるのか、これは世界が共通して直面している課題です。

環境価値は分散型の構造の中で色々なところから生まれてくる価値です。これまでの株や社債のように特定の主体が発行し中央集権型の構造の下で保管・取引されるのではなく、分散型の構造の下、企業がさまざまな活動から生み出す環境価値をどのようにコストを抑えながら取引できるのか、これは非常に大きな課題ですし、現在、さまざまな主体が取り組まれています。

この中で電力取引分科会は、2020年12月のデジタル通貨フォーラム発足当初から積極的な取り組みを進められ、数多くの成果を世に出してこられました。 そこで、まず電力取引分科会の幹事である関西電力の石田様から、これまでの分科会の活動について、簡単にご説明いただけますでしょうか。

石田 文章氏(以下、石田):2020年度からデジタル通貨フォーラムに参加し、分科会の活動を開始しています。デジタル通貨フォーラムに参加する以前に、2017年から、電力の直接取引を希望するお客様向けに新たなビジネスを検討し、ブロックチェーンを活用したエネルギー取引の取り組みを進めてきましたが、最も大きな課題は「決済方法の検討」でした。

最初は関西電力の“はぴeポイント”という電気料金に応じて付与されるポイントプログラムを使ってみてはどうか、あるいは前払式支払手段のようなデジタル的な決済手段を使って電力Peer to Peer(P2P)取引をできるのではないかと試したものの、やはり色々制約があり少し難しいと試行錯誤している時にデジタル通貨フォーラムの方々にお声がけをいただきました。

デジタル通貨フォーラムが検討を進めるデジタル通貨を使えば我々の決済に関する課題が解決できるのではないかと考え、発足最初から参加させていただきました。

電力取引分科会には電力会社のみならず、様々な業種の企業の方にご参加いただいています。参加企業には大企業の方々も多いことから、地球環境問題については高い関心を持たれている方もいらっしゃいますし、環境価値をどう扱っていくか非常に真剣に考えている企業も多いです。

電力取引分科会幹事 関西電力株式会社 石田 文章氏

2021年度は、ディーカレットDCPのデジタル通貨DCJPY(以下、DCJPY)を使い、電力P2P取引における決済処理を検証しました。我々の電力P2P取引プラットフォームの技術的な検証が終わっておりましたので、実際に決済と連動できるか確認するための実証実験を実施しました。

電力取引分科会には小売業のローソンさんが参加しており、電力P2P取引プラットフォームとDCJPYプラットフォームを連動させ、電力取引で得たDCJPYをコンビニでおにぎりとピザまんの購入に利用しました。当初の目的である両プラットフォームの連携が正常に機能することが確認されました。 このように商品の購入が擬似的な検証であるものの可能であることわかりましたので、2022年度は小売店舗での商品購入ではなく、サービスの提供をテーマに実証実験をすることになりました。

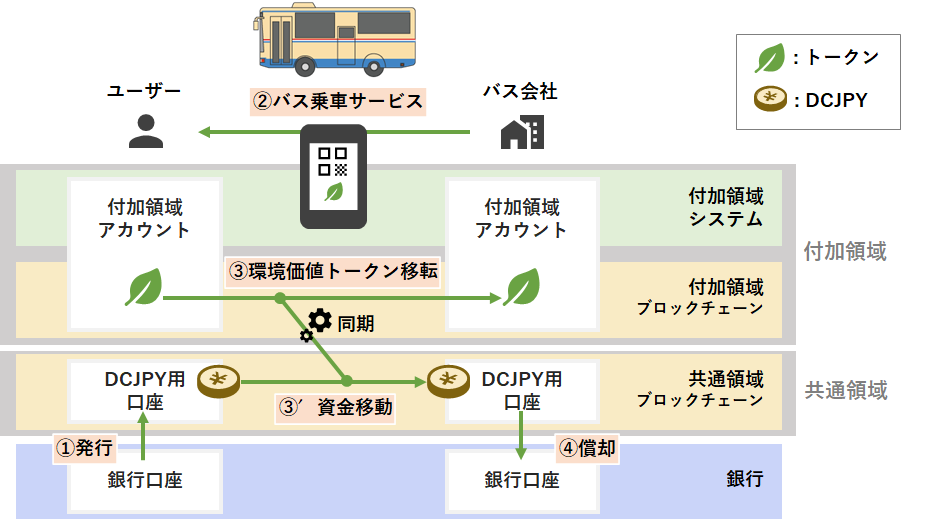

2021年度は電気の売買で得たデジタル通貨を利用しましたが、今度は再生可能エネルギーを取引することによって得られる環境価値*にスポットを当て、環境価値をサービス提供の支払いに利用する目的で実証実験を実施しました。 電力取引分科会のメンバーの阪急阪神ホールディングスのグループ会社である阪急バスさんにもご協力をいただき、バス乗車に対して環境価値の取引を行ったDCJPYで運賃の支払いを行い、バス乗車のサービスが行えることを検証させていただきました。この実証実験により、環境価値がバス利用の対価になりうることが可能であることが確認できました。

図:デジタル通貨DCJPYによる決済システムのイメージ

(出所:ディーカレットDCP ニュースレター『公道を走るバスで環境価値を付加したデジタル通貨決済の実証実験を行います』)

これまでのPoCから、DCJPYが商品購入、サービス利用、電力売買、環境価値取引にも活用可能であることが確認されました。しかし一方で、法的課題も残っており、現行法制度では環境価値の二次流通が認められていないうえ、環境価値証書がデジタル化されていない状況にあります。2023年度はこれらの課題を打破し、二次流通を実現するための改善策を検討し、報告書として取りまとめる机上検討を行いました。 検討の結果、環境価値をデジタル化しても条件を満たせば活用できる可能性があるなど様々な課題の洗い出しができ、次に繋がる報告書の取り纏めをしました。2024年度は電力取引分科会の参加企業と、検討テーマについて議論を重ねているところです。

*環境価値:再生可能エネルギー電力取引に基づいて発生する「再生可能エネルギー証明書(非化石証書)」のような環境への配慮を証明するものとして定義。

気候変動対応と「環境価値」の登場

山岡:ありがとうございます。本当に重要な取り組みばかりですね。これまでの電力取引分科会の活動として、環境価値の取引にデジタル通貨を活用することで、脱炭素に向けた取り組みを進展させられないかといった観点で検討を進めてこられたと思います。もともと、気候変動対応に関する国際的な議論は炭素税から始まりました。

しかし、企業や市民からすれば、突然の新たな税負担を求められても受け入れにくいのが現実です。そこで、金融や決済の仕組みを活用し、「環境価値」を市場で取引・流通させてはどうかという考え方が生まれました。環境価値を持っている人と、その環境価値を必要としている企業は異なり得るので、その流通市場を作る必要があります。しかし、環境価値は分散型の構造の中で次々に生まれる価値であり、どうやってこれらを低コストで取引できる市場を作るかが、世界中で課題になっています。

石田:そのとおりですね。いくつか解決の糸口になると思われるのが、先ほど申し上げた例えばバスに乗れることかと思います。

環境価値が付与された環境に配慮したエネルギーは、その分少しコストが高くなるかもしれません。でも、コストを払ってでも環境に配慮した環境価値のあるエネルギーを買いたいという個人がいます。個人が環境価値付きのエネルギーを利用して得たリワードをバス乗車に使える仕組みができれば、普段化石燃料を使用しているバス会社は、その分を補償するために環境価値を購入する必要が生じます。その結果、最終的には個人の環境フレンドリーな活動を通じて、環境価値がバス会社に蓄積できるようになります。環境価値がデジタル化されていれば、そのバス会社は敢えてその環境価値をどのくらい購入したかを自ら証明しなくとも、記録が自動的に残っているという仕組みになりますね。

山岡:これは、世界の課題を解決するうえでも非常に意義のある取り組みと感じます。

その過程で出てくる問題としては、デジタル化された環境価値の法的・制度的位置づけでしょうか。 すなわち、デジタル化された環境価値は法的・制度的にどのように定義されるのか、また、その取引がどのような法的・制度的な裏付けのもとで行われているのか。これらを確認・確立していくことも、重要な取り組みになると思います。

環境価値には「デジタル&分散型」の市場インフラを

山岡:これまでの活動の中での所見や感想、これからやるべきと考えておられる分野などについて教えていただけないでしょうか。

石田:環境価値は国で管理しているいわゆるオフィシャルなものもあれば、自主的に流通しているボランタリーなものもあります。国で管理している環境価値は少しハードルが高く、かつ取扱いがほぼ紙の証書であるため非常にやり取りが煩雑であると思います。これをデジタル化すれば、ほとんどのことが簡易に取扱うことができるようになると思います。そこを何とか進めるのが一番重要なポイントではないかと思っています。

山岡:もともと環境価値取引の前段となったのがキャップ・アンド・トレード制度ですね。

石田:大口排出源の温室効果ガス排出量に排出枠(キャップ)を設定し、企業間での排出枠の取引(トレード)等を認める仕組みです。

キャップ・アンド・トレード制度は、ビルや会社ごとに排出枠を設定し、達成を求める仕組みとして始まりました。未達分は購入し、達成を超えた分は販売できるという柔軟性がある一方で、実際にはどの国もこの制度だけでは流通市場が十分に形成されていない現状があります。これは、既存の取引インフラが環境価値のキャップ・アンド・トレードに対応しきれていないことが原因と考えられます。

山岡:これまでの社債や株式のように、まず発行体となる企業を審査し、この企業の発行する証券であれば上場株式などとして扱った上、ほふり(証券保管振替制度)などの中央集権的なインフラで登録し売買するというのが従来型の「デジタル&中央集権型」のシステムです。これは、全ての発行体を事前に審査できることが前提となりますが、キャップ・アンド・トレードなどを通じて産み出される環境価値は、誰でも、どの企業でも作り出せるわけです。

そのため、「発行体を審査してインフラに載せる」という中央集権型の仕組みでは、プロセスが煩雑になり過ぎて実現が難しい。キャップ・アンド・トレードなどから作り出される環境価値を取引するインフラのあり方を考えると、やはり「デジタル&分散型」の仕組みを考えなければという結論に辿り着きます。ですから、この分科会の取り組みはとても興味深いと思います。

山岡 浩巳座長

デジタル通貨フォーラム座長

フューチャー株式会社取締役 グループCSO

日本銀行において調査統計局景気分析グループ長、同企画室企画役、同金融機構局参事役大手銀行担当総括、金融市場局長、決済機構局長などを務める。この間、国際通貨基金日本理事代理、バーゼル銀行監督委員会委員なども歴任。

石田 文章氏

関西電力株式会社

イノベーション推進本部

次世代エネルギービジネス推進グループ チーフリサーチャー

デジタル通貨フォーラム電力取引分科会幹事。

関西電力に入社以来、主に送変電設備の計画、解析業務に従事。現在は、次世代エネルギービジネス分野の研究開発に携わる。

専門分野は電力系統解析、再生可能エネルギー、スマートコミュニティ技術、VPP、P2P電力直接取引技術。