119(2024年10月時点)の企業・金融機関・

それは一体どのようなものなのか、

デジタル通貨フォーラム最大の参加企業数を有する地域通貨分科会とは

デジタル通貨フォーラム 山岡 浩巳座長

船瀬 圭一氏(以下、船瀬)

ご紹介いただいたとおり、地域通貨分科会は2020年に、行政事務分科会の幹事を務める木内様とTISの共同幹事体制で活動を開始いたしました。発足当初から、非常に多くの企業・団体の方に興味をお持ちいただき、現在も地域ウォレット・決済事業者、自治体、金融機関などの幅広い業界から46の企業・団体が参加しております。 本分科会は、デジタル通貨を地域通貨に適用した場合に、地域の経済活性にどの程度寄与するかを検討することを主要な目的として活動してまいりました。 当初はデジタル地域通貨の在り方も含めて議論を重ね、その結果を2022年に中間報告 としてまとめております。

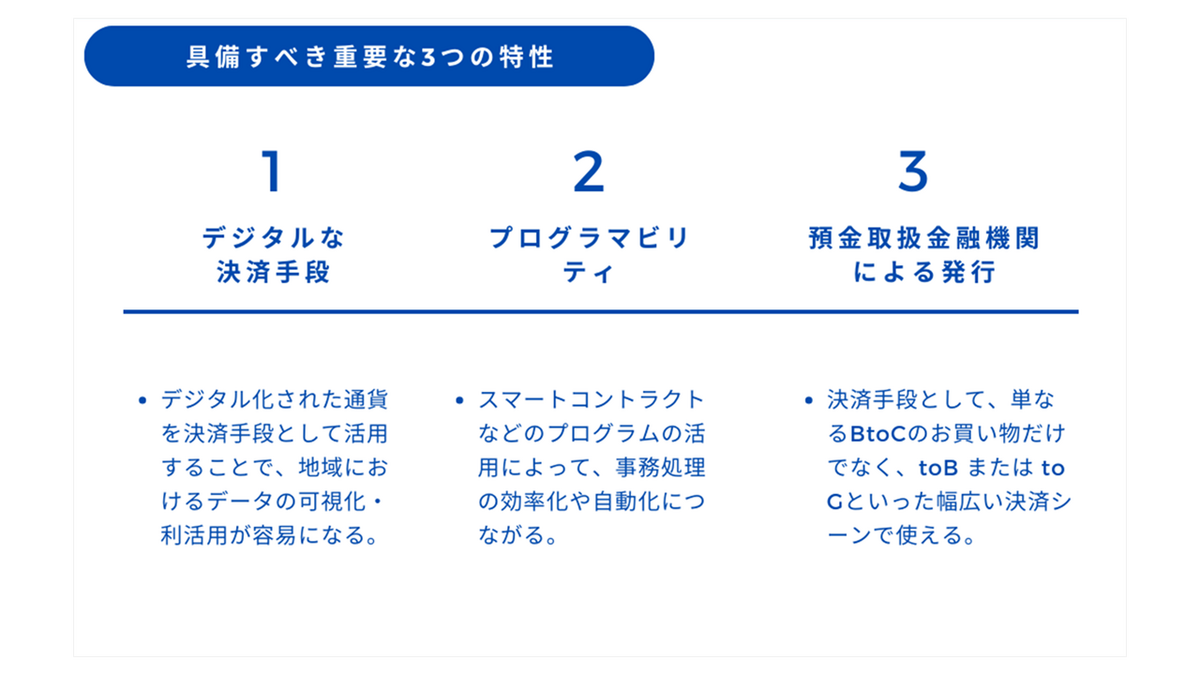

報告書では、デジタル地域通貨は単なるキャッシュレス手段にとどまらず、重要な3つの特性を具備すべきであることを示しています。

さらに、これらの特性を活かし「自助や共助に基づく行動変容」、「域内の法人を含めた経済循環・活性」、「広域の関係人口に基づいた域外からのマネー流入」など幅広いユースケースへの適用を目指す方針は、現在も地域通貨分科会のコンセプトとして変わっていません。

地域通貨分科会幹事 船瀬 圭一氏

山岡

地域通貨分科会では様々なユースケースを想定した概念実証や実験を行ってこられましたが、これまでの取り組みや成果について教えてください。

船瀬

2021年度

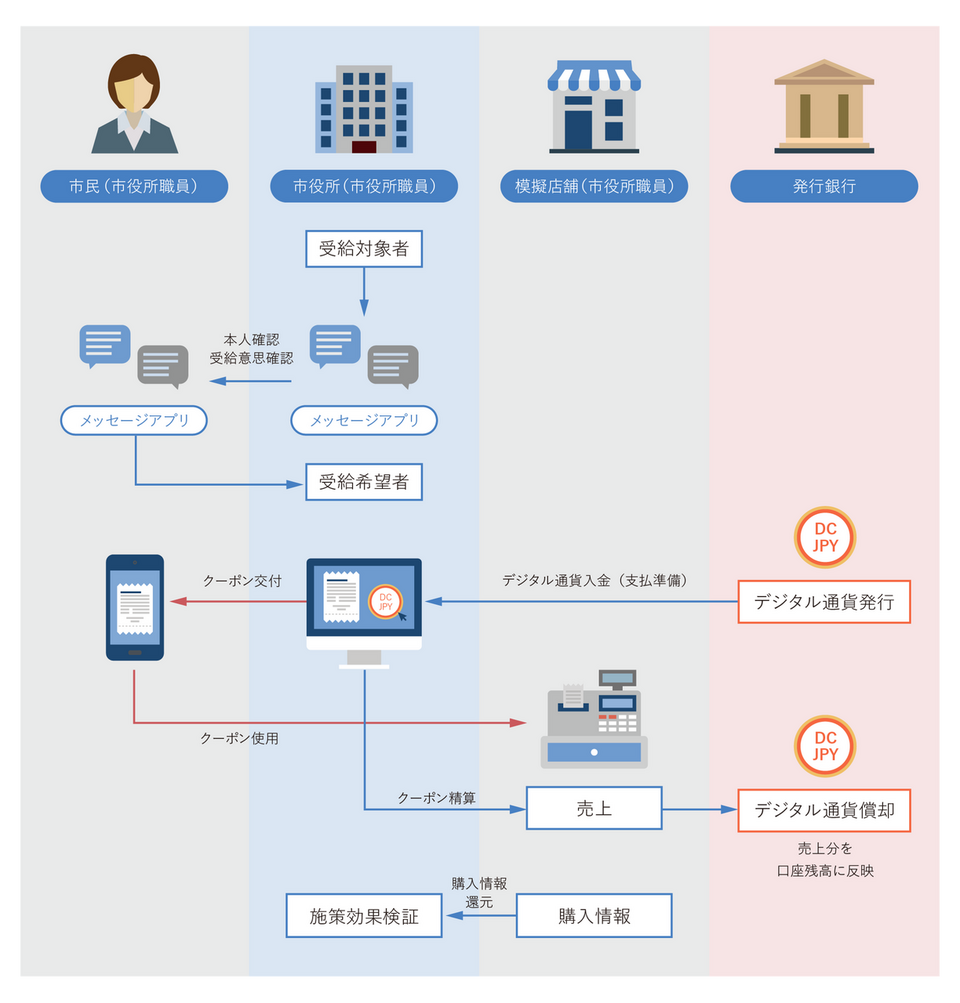

2021年度はまず、デジタル通貨DCJPY(以下、DCJPY)がどのようなものであり、実際に活用できるのかに着目をし、デジタル通貨フォーラムの参加自治体である会津若松市・気仙沼市をフィールドに、子育て世帯へのデジタル給付をテーマに実証実験を実施しました。

この実験ではDCJPYを活用し、デジタルクーポンの給付、模擬店舗での買い物、加盟店での精算までの一連の流れを検証しました。結果、DCJPYの発行から償却までのライフサイクルを一通り確認できたことに加えて、デジタル化によって従来数週間かかっていた給付金業務が、数日で完了することが実証できました。

図:子育て世帯へのデジタル給付をテーマとした実証実験

(※この実証実験では市役所職員に各立場を担っていただきました)

(参考:2022年3月ディーカレットDCP「地域通貨分科会および行政事務分科会に参加している気仙沼市が実証実験を行います 」)

2022年度

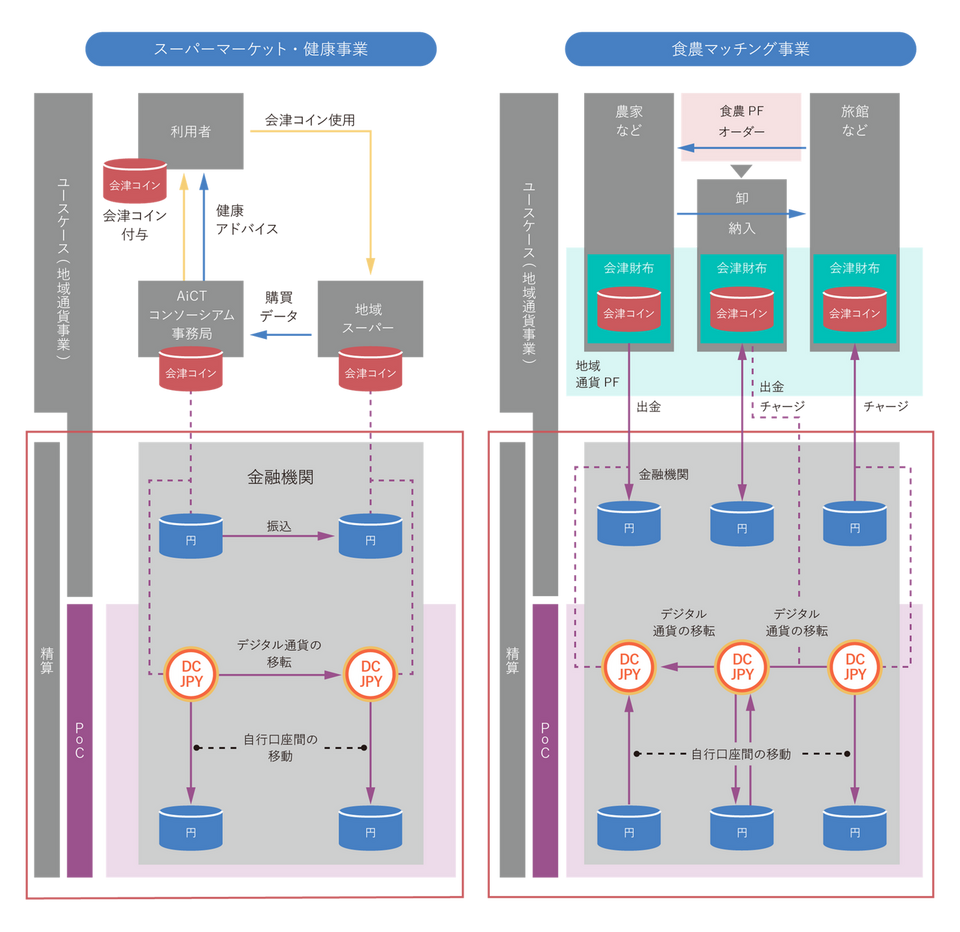

2022年度は、2021年度の取り組みを踏まえより実践的なものへステップアップし、TISが会津若松で展開する2つの実事業をモデルとしたユースケースで実証実験を行いました。

1つ目は、健康をテーマに、地域通貨(会津コイン)を付与することで利用者の購買を促進し、地域スーパーで使われた購買データを基に分析した結果を健康アドバイスとして還元するというものです。

もう1つは、卸・実需者(本実証実験ではカフェ)・農家という三つ事業者に対して、実需者と農家をマッチングする食農プラットフォームを利用して食品を地域通貨で売買をするという事業です。いずれの事業においても地域通貨の利用データを基にDCJPYを活用した精算を実施いたしました。

図:会津若松市における実事業をモデルとした実証実験

(参考:2023年3月ディーカレットDCP「会津若松市におけるデジタル通貨を活用した実証実験について 」)

この実証実験を通じて得られた主な成果は、実際の農家やスーパー、利用者の意見から社会実装にあたっての課題を洗い出すことができた点です。2021年度の子育て世帯へのデジタル給付では、模擬店舗(販売員・お客様ともに関係者が役割を担当)であったことから、実際に使われる方々の声が重要と考えておりました。

また、後者の食農プラットフォームを利用した実験においては、三者間の取引であり、デジタル通貨の転々流通性に対しても検証し洞察を得ることができました。

2023年度

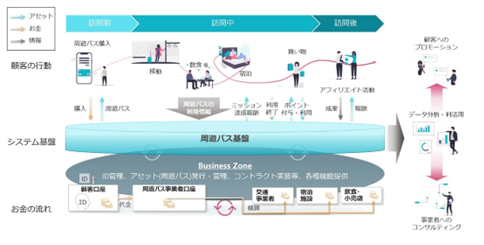

2023年度の実証実験は、デジタル通貨ならではの特性・ユースケースに立ち戻り、デジタル通貨DCJPYを用いたトークン型観光周遊パスに関わる技術検証を実施しました。

図:デジタル通貨DCJPYを活用した周遊パスのイメージ図

(参考:2024年5月ディーカレットDCP「トークン型観光周遊パスで新たな利用者体験を実現 」)

これまで、ユースケースについては域内循環や自助・共助、プログラマビリティの活用についてはオフチェーンの領域での議論に終始しておりましたが、この実証実験では、オンチェーンでのプログラマビリティや域外からのマネー流入・関係人口という観点に焦点を当てました。

周遊パスは、船舶・バス・電車など様々な事業者が相乗りするサービスになります。これらの複数事業者間の精算に関する複雑な事務処理について、ブロックチェーンのスマートコントラクトの仕組みを使うことで、同時・自動・即時精算を実現できる技術的なフィージビリティーが確認できました。

この2023年度の実証実験をとおして、ようやくDCJPYらしさ、“DCJPYならでは”というところに踏み込むことができたと感じています。

今なぜ地域通貨が注目されているのか?巡ってきた再ブームの理由

山岡

只今伺った地域通貨分科会のこれまでの取り組みは、大変素晴らしいと感じます。

地域通貨自体は経済学の世界では比較的歴史の古い議論で、有名なものとしてはドイツのシルビオ・ゲゼルが提案したゲゼル貨幣 があります。このゲゼル貨幣は、一定期間内に使わないと減価していく仕組みになっています。例えば、1年に1回、5円などのスタンプを買って貼らないと使えなくなるわけです。これを地域通貨に応用することで、例えば、最初は100円分買えば10円分のプレミアムがついて110円分使えるけれども、一定期間内に使わないとどんどん減価する、といった地域通貨を考えることができます。これにより、特定の地域内で一定の期間内に消費をするインセンティブを与えることができるのではないか、という考え方です。

問題は、これを紙の通貨でやろうとすると、ものすごく手間がかかり現実的ではないことから、なかなか広がりにくいことです。例としては、2002年にドイツのバイエルン州の一部で導入されたキームガウアー(Chiemgauer)などいくつかありますが、これらの地域通貨は必ずしも広がっているとは言えません。

しかし、デジタル技術革新に伴い、デジタル化された通貨に対するリワードの提供や利用エリアの指定などの設定が、非常に低いコストでできるようになっています。このような金融のデジタル化に伴い、地域通貨に関する議論が世界的に再燃しているのは、面白い現象だと思います。 また、これまでの地域通貨の議論では、地域通貨に与えるプレミアムを誰が負担するのか、という課題もありました。 例えば、通常の通貨が国中で使えるのに対し、地域通貨は同じ単位(円やドルなど)なのに特定の地域でしか使えないとなると、当然、「それだったら国中で使えるお金の方がいい」となります。

この中で、わざわざ地域でしか使えないお金を持つ理由があるとすれば、例えば100円で買った地域通貨が、プレミアムが付いて110円分使えるからです。では、そのプラス10円分を誰が負担すればよいのか。この議論は昔からありました。しかし、デジタル地域通貨がデータを集めるプラットフォームとなり、集めたデータの利活用ができるようになれば、このようなデータを活用する主体がコストを負担できる可能性が生まれます。この点でも、非常に興味深い取り組みだと思います。

そこで、地域通貨分科会のこれまでの活動において、こうしたデータの利活用について得られた知見があれば、お話しいただけないでしょうか。

船瀬

データの利活用に関しては、分科会の取り組みとして購買データに着目し、2022年度の実証実験ではPOSシステムに蓄積された購買データを活用し、健康アドバイスに繋げるというユースケースを取り上げました。

この購買データを活用した健康アドバイスは、デジタル通貨の活用そのものと言うよりは、POSシステムのデータをどのように収集し活用するかがポイントとなります。

現在、分科会で検討をしているのは、POSシステムのデータを活用し、例えばユーザーが環境に配慮した商品を買った場合、インセンティブを付与できるような仕組みです。これを実現する地域通貨プラットフォームを構築することで、例えばエシカルな消費を推奨する行政や自治体が金銭的なインセンティブを負担し、持続可能な消費行動を促進する仕組みなどに繋がるが可能性があると考えています。

2022年度の実証実験はこうしたデータ活用の取り組みの先駆けとなっていると思います。

山岡

地域の購買データ、つまり、人々がその地域でどのようなモノやサービスを買っているは有益なデータになるように思います。この場合、購買に際して使われるデジタル地域通貨プラットフォームをデータ収集にも使うことが、最も効率的かもしれません。

また、地域通貨がデジタルとなることのもう一つの大きな利点は、地理的な境界を越えられるということです。最近では、地元の人が地元の店に実際に出向いてモノを買うだけではなく、ネットショッピングで遠隔の人々が地域の産品を買いたいというケースも増えています。このようなeコマースにおいてどのような産品に人気があるのかも、重要なデータとなるでしょう。

また、デジタル地域通貨をリワードの提供に使うことも考えられるでしょうね。例えば、地域の住民の方々がゴミの量を減らしたり環境改善に務めるなど、地域のサステナビリティに資する取り組みをしたり、ボランティア活動などを通じて地域に貢献した場合、これらに対してデジタル地域通貨によるリワードが提供され、この地域通貨が地域での買い物に使える、といったモデルが考えられるように思います。

人の流れをデータに、データを地域へ。循環する移動データ

山岡

では、地域内での価値の循環モデルについて、船瀬さんの経験や知見から有望な領域などを教えていただけないでしょうか。

船瀬

循環モデルという観点から見ると、2023年度の実証実験においては、広域関係人口としての地域間の移動データ、つまり「ある地域から別の地域へ訪れた」 という人流データ自体が次のアクションを促すトリガーになり得ます。

単純に旅行者が訪れたという観点であれば、属性情報としてその人が域内在住か域外在住かを把握するだけで十分ですが、移動手段や経路など、どのような移動をしたかというデータはリワード設計の要素になり得ると思いますし、もう一度来てもらうために利用者へインセンティブを還元することもデータの利活用になると思います。

山岡

移動のデータ利活用の一例として、例えばJRのSuicaの情報はエキナカの開発に使えますよね。Suicaの一種として、訪日外国人旅行者向けの“Welcome Suica”というものがありますが、これを買った外国人旅行者が日本に来るとどこへ行くのか、Welcome Suicaの乗降データからわかります。

また、最近はMaaS(Mobility as a Service)という考え方が盛んであり、この中で、バスや電車・自転車など様々な移動手段について、デジタルベースで支払いが簡便にでき、また、この支払プラットフォームから移動情報を収集することが目指されています。これには、会津若松などが熱心に取り組んでおられます。

船瀬

MaaSの分野においては、事業者側はどのような属性の人が特定の時間帯でどこまで移動しているかなどもわかるようになります。それらのデータを基に、ここにお店を出したら流行りそうとか、どんな商品が喜ばれるかなど、どのようなサービスの提供が可能かをより考えやすくなりますね。

山岡

東京都では、「東京データプラットフォーム」(TDPF)という取り組みが進められています。これは、「データは都民のもの」という考え方の下、データを公開し、民間の工夫とイニシアチブにより利活用してもらうことが目指されています。

現在、東京都が持つ広範なデータは「東京都オープンデータカタログサイト」で積極的に公開されています。この中でも、移動データはやはり有望視されています。

例えば、託児所をどこに作れば良いのかという社会課題に対し、小さなお子さんを抱えての通勤は大変ですので、では、オフィスの集まる東京の中心部に託児所を置く代わりに、人々が毎朝、最初に利用されることの多い駅のそばに置く方が良いのではないか、そういった使い方が考えられるわけです。

山岡 浩巳座長

デジタル通貨フォーラム座長

フューチャー株式会社取締役 グループCSO

日本銀行において調査統計局景気分析グループ長、同企画室企画役、同金融機構局参事役大手銀行担当総括、金融市場局長、決済機構局長などを務める。この間、国際通貨基金日本理事代理、バーゼル銀行監督委員会委員なども歴任。

船瀬 圭一氏

TIS株式会社 ソーシャルイノベーション事業部

ソーシャルイノベーション第1部 セクションチーフ 兼 会津サービスクリエーションセンター セクションチーフ

デジタル通貨フォーラム地域通貨分科会幹事。 入社以来、クレジットカードを中心とした決済サービスの開発プロジェクトやシステム企画に従事。その後、スタートアップや事業会社との共創、新規事業企画などの経験し、現在は地域通貨・デジタル通貨領域における事業戦略の立案・推進を担当。

山岡 浩巳座長(以下、山岡)

地域通貨分科会は、2020年のデジタル通貨フォーラムの発足当初から活動を続けてこられている、歴史のある分科会です。参加される方々も多数かつ広範に渡っております。

企業の方々はもちろん、自治体の方々のご関心も大変強く、幅広い参加をいただいております。

まず、地域通貨分科会と、この中でのTIS株式会社(以下、TIS)および船瀬様の活動について、お話しいただけないでしょうか。