デジタル通貨フォーラムは、125の企業・自治体・団体が参加し、社会や業界の課題解決を目指しこれに貢献するデジタル通貨のあり方や意義を検討するオールジャパンの取り組みです。インボイスチェーン分科会は、ソフトウェアベンダーや小売・メーカー・卸など様々な業種の企業・団体が参加する業界横断型の分科会です。

日本の企業間精算や精算業務のデジタル化は、徐々に進んでいるものの、まだ課題も少なくありません。大手企業では電子請求書やAPI連携による自動化が進む一方で、中堅・中小企業では依然として紙やFAXによるやり取りが多く残っています。業界や企業ごとに異なるシステムやフォーマットの問題もあり、決済業務の完全なDXは簡単には進みません。

こうした現状を踏まえ、今回の座談会では、インボイスチェーン分科会の幹事である日野様(株式会社オービックビジネスコンサルタント)・福田様(株式会社 日立製作所)・岩田様(株式会社ミロク情報サービス)に、インボイスやブロックチェーンなど次世代技術の導入状況も交えながら、企業間精算DXの現状と課題、分科会が取り組みとともに、デジタル通貨DCJPYがどのように貢献できるのかを山岡座長と語っていただきました。

デジタル通貨フォーラムインボイスチェーン分科会とは

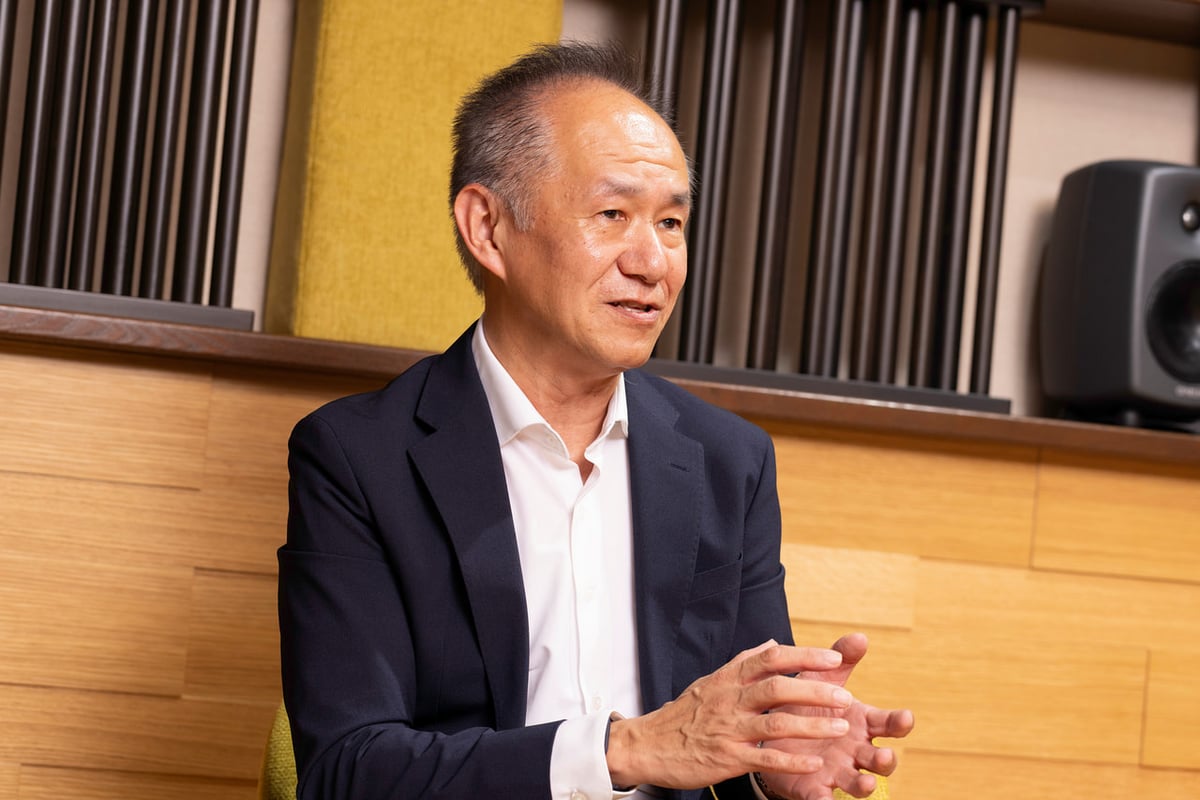

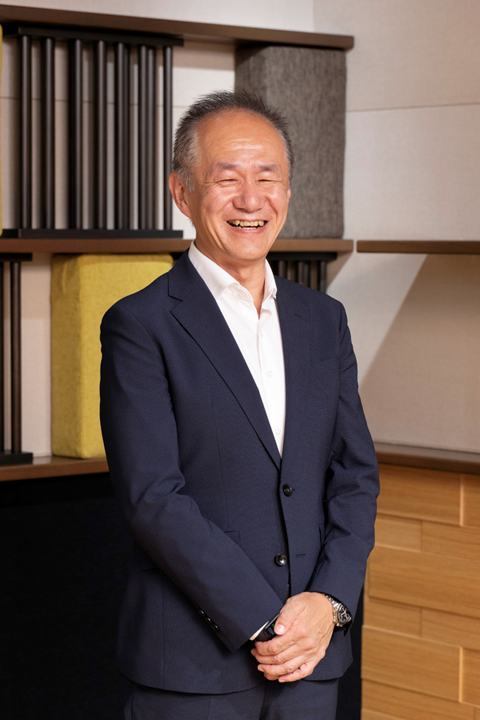

デジタル通貨フォーラム 山岡 浩巳座長

株式会社オービックビジネスコンサルタント 日野 和麻呂氏

日野 和麻呂氏(以下、日野氏)

企業のデジタル化やDXは、レベルの違いはありますが、かなり進んできていると思います。 会計などの業務を手作業で行っているという企業はほとんどいません。そのような意味で企業内の業務のデジタル化はかなり推進されていると言えます。しかし、企業間取引をデジタルで効率的にとなると、まだまだ道のりが長い印象です。 請求書のデジタル化がPeppolやデジタルインボイスでしたが、まだ広く普及するまでには至っていません。

企業間取引のデジタル化が進んでいない要因としては、多様なシステムの存在と、それをつなぐ標準がないことがあげられます。EDI(Electronic Data Interchange 電子データ交換)利用企業においても同じEDIを利用している企業間はデジタル化が進んでいますが、EDIツールは業界別やグループ別に分かれ、相互での接続は難しい状態です。債権管理や会計システムも様々です。ただこれらのシステムを繋ぎ合わせる共通の規格が存在してないことが問題の一因であると考えます。

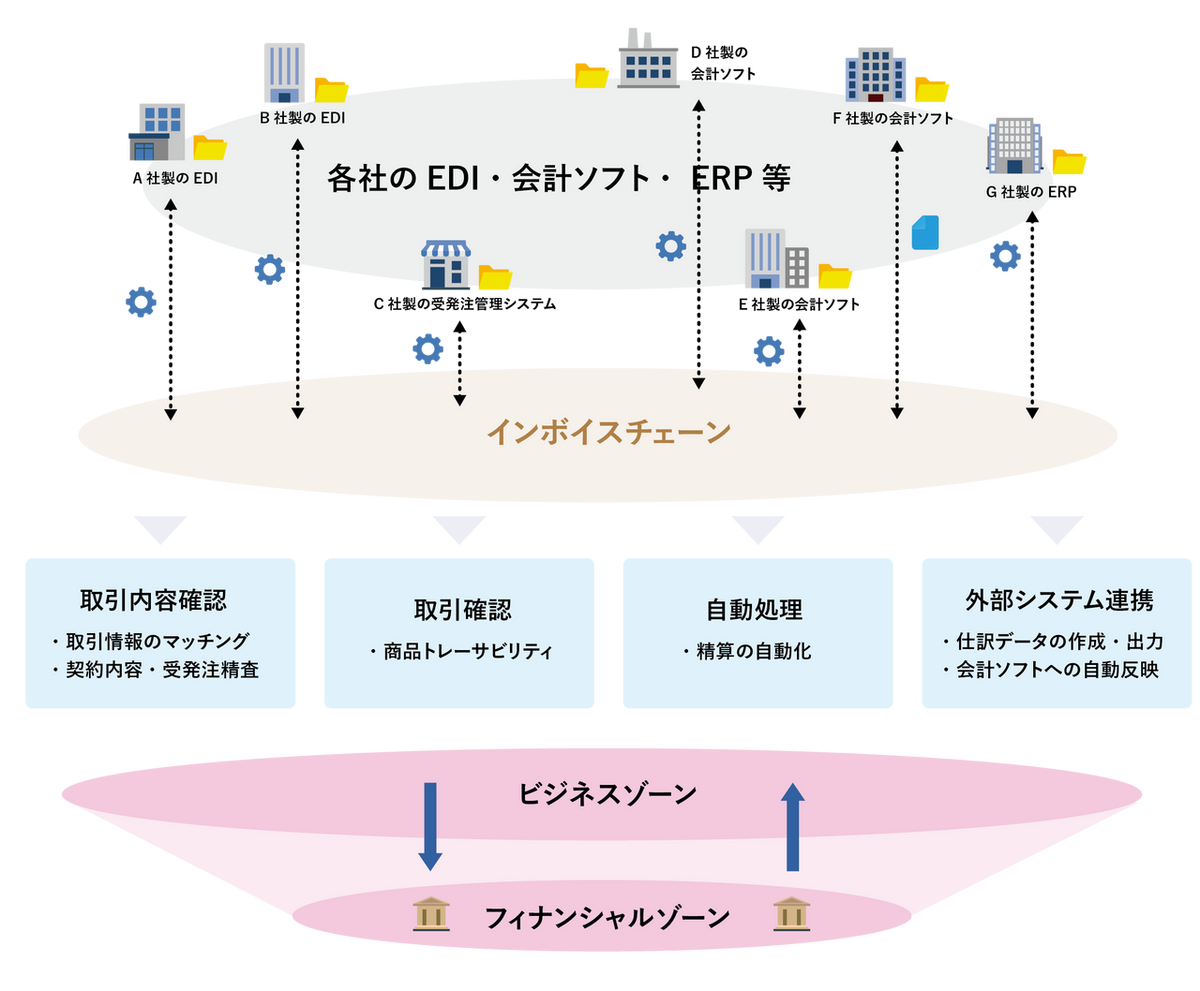

インボイスチェーン分科会では、インボイスに関する仕組みの共通化・統一化を図り、社会インフラとなり得る基盤の構築を目的に発足しました。不正が起こり得ない高い信頼性を持つブロックチェーン技術を活用し、その実装に向けた検討を進めるための場です。 検討のために、会計・ERP・EDIなどのシステムベンダーや、それらを利用するユーザー企業など様々なステークホルダーが集まっています。

「非競争領域での共通化により、お客様の満足度を上げられる基盤が創れるのではないか」と既存の会計ソフトや業務システムを大きく作り替えることなく接続できるシステムを構築し、企業間で共有できる社会基盤の構築が作れないかと始まりました。

(インボイスチェーン分科会のグランドデザイン)

分科会の活動の中で、企業へのヒアリングを実施した際に最も多く課題として上がったのは、決済は別、いわゆる「商流」と言われるモノの流れと「金流」というお金の流れとが、分断されてしまっていることが大きな問題ということでした。

例えば、モノの動きについてはEDIで管理されていても最終的に請求や会計へデータがつながっていない、EDIが導入されている企業であっても、途中から別の部門が別のシステムを使用しているため、結果として全てのデータ連携がされていないという問題が露見されました。

また、EDI自体を導入していない企業も当然あります。EDIというのは、流通業のように大量の商材を扱うビジネスには非常に適していますが、都度見積もりを行いながら提供していくようなビジネスモデルにはあまり合わないため、そもそもEDIのような仕組み自体を作れないという企業もいらっしゃいました。

「インボイス制度」(*1)は、企業が請求業務をデジタル化するきっかけとして始まりました。そこから一歩進め、請求情報や取引明細などのデータをブロックチェーンであるDCJPYの中に組み込むことで、最終的な支払い・決済まで繋げることができるのではないか。このような債権型に設計したトークンによるデータ連携の仕組みが構築できないか検討を進めています。

STEP1(2024年5月~2024年10月)では、まず企業へのヒアリングを行い、課題を明らかにしました。その結果をもとに実装の方向性を整理し、サービス化に向けた検討を進めてきました。特に「どのようなデータ項目が必要か」という視点からフォーマット設計を行い、Peppolやインボイス制度で採用されている仕様をできるだけ取り入れることで、標準化と使いやすさを両立させる方針としました。STEP1ではヒアリング結果と理想的な構造がまとまり、現在はSTEP2としてPoCを通じて実装に向けて段階的に進めています。

(*1) インボイス制度 :2023年10月1日開始の「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式」のこと。消費税の仕入税額控除の要件として、適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)から交付を受けた適格請求書(インボイス)の保存を必要とする制度。

なぜ企業間取引が“最後のデジタル未開地”となっているのか

山岡座長

EDIという言葉は古く、もともとは1980年代に登場した、資金流に焦点を当てた「EFT(Electronic Funds Transfer)」という言葉に続いて、物流・商流情報の連携まで包摂する言葉として使われ始めたと思います。しかし、EDIは実務ではなかなか普及しませんでした。理由はいくつか考えられますが、私の印象では、物流・商流と資金流を連携させるニーズは特定の企業には強くある一方、そうしたニーズが必ずしも広範な企業で同様に強いわけではなかったため、産業横断的な取り組みが行われにくかったことが大きな要因だったように思います。

物流・商流と資金流を連携させるニーズの高い企業は、自社で独自のシステムを構築しましたが、そうでない企業はこれに大きな投資をする意義を感じなかったため、広がりは限定的でした。また、当時の技術では産業横断型のEDIを実現したければ中央集権型のインフラに頼らざるを得ず、その場合「その中央集権型インフラの費用をどう負担するのか?」という問題もありました。

しかし、近年はブロックチェーンや分散台帳といった技術の登場により、分散型の構造のもとでフォーマットを統一すれば便利な仕組みを実現できる可能性が見えてきました。これは非常に大きな転機と言えます。

次に、現在の日本における企業間取引・生産業務の課題について、なぜ企業間取引が複雑なものになっているのか、岩田様にご解説いただけないでしょうか。

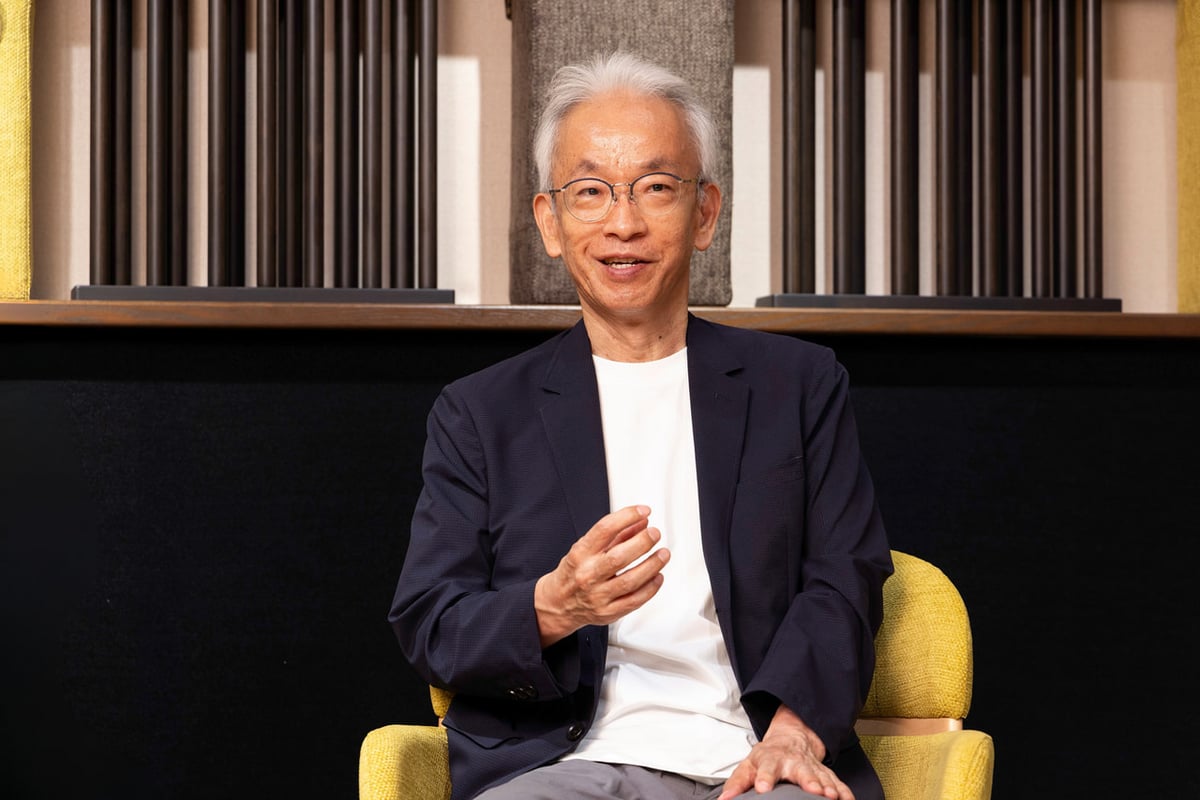

株式会社ミロク情報サービス 岩田 悟氏

岩田 悟氏(以下、岩田氏)

一番の課題はまだ紙が残っていることだと思います。

受発注業務においては未だに電話やFAX、メールなどで行っている場合が多く、請求業務においても紙の郵送やメールが多いのが現状だと思います。

仮にシステム化されていたとしても企業間でのシステムが分断されているのも要因の1つと考えられます。システムが分断されているということは、すなわちデータが分断されるということで、データが連携されなければ二重入力を強いられることになります。 データの二重入力は手間がかかるだけでなく入力ミスや不正が発生するリスクもあります。

また、入力業務を軽減するためにAI-OCRなどを活用しているところもありますが、読み取り精度は100%ではないため、結局はOCRで読み取った内容の確認作業をするなど、非効率なプロセスが残っているのが現状ではないかを思います。

山岡座長

紙が残っている理由は何なのでしょうか。

岩田氏

一番の理由は「今までのやり方を変えたくない」という意識です。

業務担当者の中には、変革を好まず「このままでいい」「業務を変えたくない」と考える人が少なくありません。中には「仕事がなくなるのでは」と不安を感じる人もいるかもしれません。

例えば、入力作業を担当している人は、それが自分の仕事だと捉えています。本来なら、一度入力したデジタルデータをそのまま活用できれば必要ない作業ですが、実際には入力されたデータを紙に印刷し、その紙をもとに再び別のシステムに入力するという無駄な工程が発生しています。これは取引先との間だけでなく社内でも同様に行われているケースが多いと思います。

こうした“デジタル→アナログ→再デジタル”という非効率な流れをなくせば、それだけでも生産性は大幅に向上するはずです。

山岡座長

今や政府も紙をなくす方向の取り組みを進めており、この中で、例えば「ハンコを押す」という慣習も見直しを行っています。このように政府も努力しているわけですが、「ハンコが不要になったので紙も不要になった」といった目立つ成果はでていないのでしょうか。

岩田氏

電子帳簿保存法(*2)が始まりましたけれども、正直言って、あまりうまく活用されているところはないように思います。

特に小規模な事業者では、今までメールで送っていたものを電子帳簿保存に適した形で運用するのが面倒という理由で、「紙で送ってくれ」とリクエストしてくるところもあって、むしろ逆行してしまっているわけです。 政府がやろうとしている方向とは逆のことが、現場レベルではまだまだ多く起きているというのが実情だと思います。

(*2) 電子帳簿保存法 :正式名称は、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方等の特例に関する法律」。2022年改正で電子取引データの電子保存が義務化されたが、2024年以降は、対応が難しい事業者向けの配慮として、簡易保存を条件に紙出力も認める措置が導入されている。

日野氏

今おっしゃったような「変えたくない」という話に加えて、実は「変えられない」という面もあると感じています。 今回のインボイス分科会で企業にヒアリングをした際に、「あぁなるほど」と思ったことがあります。例えば、EDIに載せるような主要産商財の取引では、企業間での請求や支払いがそのまま行われます。しかし、什器の発注や部署ごとの購買など“都度発注・都度請求”の場合、多くの企業では次のような流れが一般的です。

- 担当者が発注する

- その担当者宛に請求書が届く

- 担当者が内容を確認し、経理に支払いをお願いしますと依頼する

ところがこれを「請求書をXMLのPeppol形式でデジタル送信する」という仕組みに変えると状況が変わります。Poppolでは企業IDを宛先に指定し、受け手側のシステムが自動的に受信します。そのため、請求書は担当者のもとには直接届かず、企業の一つの窓口に集まるようになります。

つまり、経理部門がすべての請求書を受け取って内容を確認しようとしても、発注がシステムで管理されていなければ照合できません。多くの企業では、共通システムでの注文が徹底されておらず、電話やメール、口頭での発注が今も行われています。結果として、発注番号を付けて統一的に購買管理を行っている企業が少ないのが現状です。

そうなると、経理に届いた請求書は「誰に確認するのか?」という問題が生じ、最終的には担当者に回して承認を取ることになります。この流れを自動化するには、発注段階からワークフローを作り込む必要があります。

従来は、担当者が請求書を直接受け取り、内容を確認して経理に回すだけで処理できました。しかし、Peppolのような仕組みでは、まず経理が請求書を受け取り、その後担当者に「内容は合っていますか?」と確認しなければなりません。もし、発注システムが統一されていて、発注時点で承認済みであれば、請求書に発注番号が記載されているだけで「この発注に対応した請求だ」と判別できます。これにより、担当者のチェックを省き、デジタル突合による自動処理が可能になります。

ただし、現状では業務フロー自体がそこまで整備されていないため、完全な自動化は難しいのです。大企業であればBPR(ビジネス・プロセス・リエンジニアリング)によって業務をシステムに合わせて抜本的に変えることも可能ですが、中小企業ではさらに難易度が高く、さらに個人事業主や小規模事業者ではほぼ不可能に近いケースもあります。

例えば、工事現場で部品を調達するような事業者は「この前発注した分の半分くらいのサイズのやつでいいから、それちょうだい」と言った形で発注し、品番や製品名も把握していないそうしたあいまいな注文を卸会社の営業担当者が正しい商品コードと商品名に変換し、メーカーから仕入れて納品してしまいます。

この営業担当者のスキルがあってこそ取引が成立しており、こうした現場は日本各地に今も残っています。こうした事業者にとって、「注文をデジタルで出してください」というのは現実的ではありません。

結局のところ、「変えたくない」というより「変えられない」ケースが多く、そこに踏み込まなければ業務の流れ自体を綺麗にデジタル化することは難しいというのが現実です。

山岡座長

紙をなくすだけではなく、デジタル化を進めるならばデジタルデータを前提に仕事のやり方全体を変える必要があるということですね。

今のお話はとても興味深いです。現場の実務と制度の関わりという点では、私もかつて関連するテーマを調べたことがあります。

段階交互計算ないし契約というものがあって、飲食店がビールを仕入れる例で説明すると、お店が空き瓶の入った箱を店裏に置くと、その本数を見た酒屋が同じ本数のビールを日々補充し、支払いは月ごとにまとめて行うといった商業者の間の継続的な商慣行です。

いちいち「ビールを何本ください」と言わなくても「空き瓶の数」が注文の代わりになり、取引が成立するという“暗黙の契約”があるわけです。

この種の取引慣行は日本に数多くあり、それを後追いする形で多くの法解釈が生まれてきました。

日本の民事法は意思主義であり、本来は紙がなくても、口頭だろうが電話だろうが意思表示の合致さえあれば契約は成立します。

しかし現実には契約書などの「紙」が使われているのは、意思表示が現実にはあいまいなことが多く、どこかの段階で明確にする必要があるからです。もしその明確化をデジタルで行えるのであれば、契約に関わる紙を全てデジタル化すること自体は、日本法の下では可能なはずです。

ただし、このプロセスには自然人が持つ「ノウハウ」が深く関わります。積み上げたノウハウを持つ人にとって、慣れ親しんだプロセスを変えることは簡単ではありません。こうした背景はとても興味深いと思います。

話者紹介

山岡 浩巳

デジタル通貨フォーラム座長

フューチャー株式会社取締役 グループCSO

日本銀行において調査統計局景気分析グループ長、同企画室企画役、同金融機構局参事役大手銀行担当総括、金融市場局長、決済機構局長などを務める。この間、国際通貨基金日本理事代理、バーゼル銀行監督委員会委員なども歴任。

日野 和麻呂

株式会社オービックビジネスコンサルタント(OBC)

執行役員 開発本部 ICTセンター

部長

デジタル通貨フォーラムインボイスチェーン分科会幹事。

1989年株式会社オービックビジネスコンサルタントに入社。営業や販売推進を経て、現在は開発本部ICTセンター部長として、クラウドサービス運用における品質確保や監視体制構築に従事。ソフトウェア協会(SAJ)の推薦を受け、情報処理推進機構(IPA)の「ソフトウェアモダナイゼーション委員会」委員として、標準化・DX推進にも取り組む。

福田 圭

株式会社 日立製作所

マネージド&プラットフォームサービス事業部

サプライチェーンマネージメントサービス本部 ブロックチェーン・Web3推進部

部長

デジタル通貨フォーラムインボイスチェーン分科会幹事。

システムエンジニアとして、バンキングシステムやサプライチェーンシステムなど、様々な業務システムの構築・運用に関与。 日立アメリカや日立中国で、海外の最先端システム調査やソリューション企画業務にも従事。 2018年にブロックチェーン推進部を立ち上げ、現在はブロックチェーン関連ソリューションの規格及び提供に携わる。

岩田 悟

株式会社ミロク情報サービス

営業本部 DX事業戦略室 DX事業グループ

参与

デジタル通貨フォーラムインボイスチェーン分科会幹事。

長年開発部門において会計事務所向けおよび一般企業向けERPの開発および製品企画に従事。

その後クラウド推進部、新規事業戦略室などで新規事業のプロジェクト立ち上げに携わる。 現在はDX事業戦略部において中小企業のDX化を支援。

山岡 浩巳座長(以下、山岡座長)

デジタル通貨フォーラムでは発足当初から、日本のインフラ全体をブロックチェーンや分散台帳技術を使ってどのように改善できるかを考えてきました。 ブロックチェーンや分散台帳技術の登場は、2008年のビットコインの登場と同時でした。このことが示すように、ブロックチェーンの応用に関する発想は、当初はもっぱら暗号資産でした。これは、分散型の仕組みで偽造や二重譲渡を防げるというブロックチェーンの応用として真っ先に考えやすかったのが「お金」だったからです。このことは、世間の関心を集めるという意味はありましたが、本来、このような分散型の環境で帳簿を同期させる技術は、権利や価値の記録など、もっと幅広い用途に応用できるはずでした。

私たちデジタル通貨フォーラムは、ブロックチェーンや分散台帳技術という新しいデジタル技術を、暗号資産のような領域にばかり振り向けるのではなく、世の中の様々な帳簿を同期させ、安全に書き換える方向で幅広く応用することで、社会全体のインフラを良くしたいと考えました。

デジタル通貨フォーラムの分科会の一つである小売・流通分科会では、財やサービスの流れを資金流と同期させることで、小売流通のインフラが画期的に便利になるのではないかと注目しました。小売チェーンでは上流・中流・下流を通じて財やサービスが流れるとともに、在庫や売上などの情報が絶えず行き交います。そして、その裏には必ず支払があります。

また、工場に部品が納入され、検品をクリアした時点で支払が自動的に実行されるといったサプライチェーンでの帳簿の同期も考えられます。このような「財やサービスと支払の同期」は、行政サービスでも有効と考えられます。

インボイスチェーン分科会はこれらの取り組みの進化形といえます。これまで多くのコストがかかっていた事務や手数料を、新しいデジタル技術の応用により大幅に削減できれば、インフラ改善の余地は大きいと考えられます。このような有望な分野に皆さんが精力的に取り組んでくださっていることに感謝しています。

まず、これまでのインボイスチェーン分科会の活動についてお話しいただけないでしょうか。