企業間取引におけるDXとは

日野氏

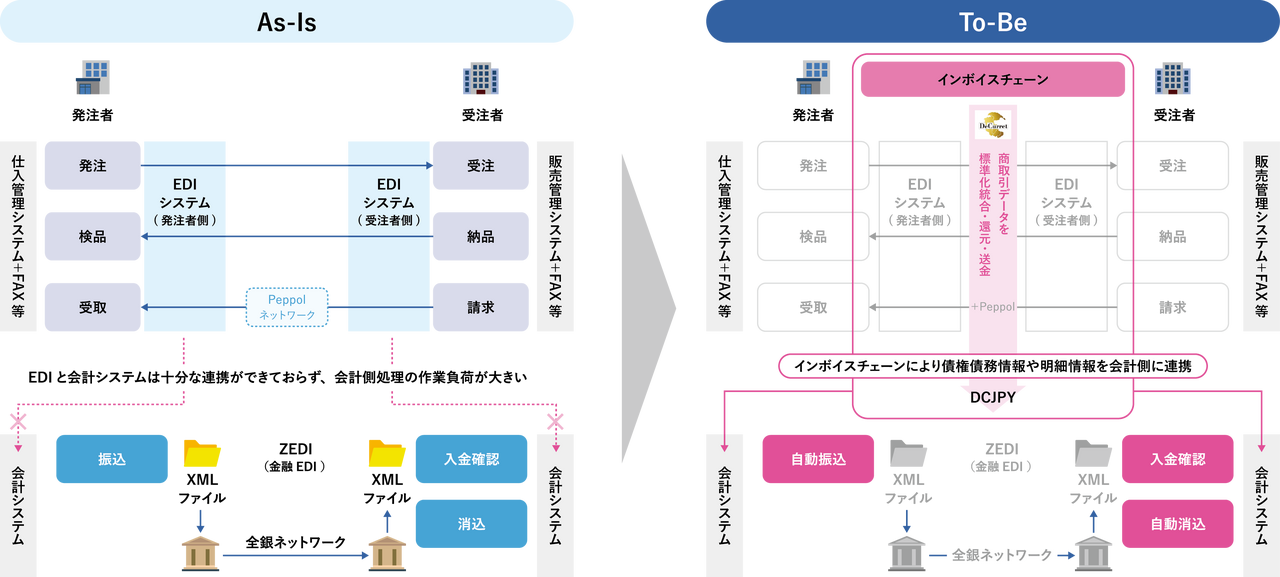

今回のインボイスチェーン分科会では、「理想とする姿」をイメージしながら議論を進めてきました。その中でポイントになったのは、「商流と金流をいかにつなげるか」という点です。私たちはこれを「精算トークン」と呼んでいます。

ヒアリングをしていて一番多く上がった課題は「請求書が正しいかわからない」「支払い金額が正確かわからない」というものでした。つまり、突合業務が非常に大きな負担になっていることです。これは小さい会社ほど大変なのだろうというイメージを持たれがちですが、大手でも同じです。例えば、ある参加企業に伺った時も、EDIを完全に使っているわけではなく、請求ごとに金額を確認し、そのやり取りの中で金額が変わることも結構あるそうです。不一致があれば営業担当が確認するという運用は、規模の大小を問わず共通していることが分かりました。

もし、インボイスチェーンのブロックチェーン基盤をDCJPYでしっかり整備できれば、EDIでやり取りしている売買明細データと連動させて「この分を払いました」という情報をトークンにくるんで送ることができます。そうすれば人が突合する手間がなくなり、究極的には「請求書発行」や「入金確認」も自動化できます。業務そのものをゼロにする未来も見えてきます。

(インボイスチェーンによる企業間商取引業務のパラダイムシフト)

これが実現できれば、企業の業務効率は飛躍的に上がりますし、さらにDXが進めばトークンデータをファクタリングやファイナンスにつなげることも可能になります。そうなると、単なる業務効率化を超えて、企業経営そのものの改革や革新にまで広がっていきます。まさに私達が描いている将来像なのだと思います。

山岡座長

EDIがなぜ、これまで広く普及してこなかったのかという背景についてもお伺いしたいです。加えて、IT・情報技術の観点から見た現在の日本の精算業務における課題について、もしお考えがあればお話を伺えればと思います。

福田 圭氏(以下、福田氏)

実際のところ、EDIがまったく広まっていないわけではありません。ただ、その広まり方は業界ごとに偏っていて流通業界・自動車業界・電子部品業界などそれぞれの業界内では標準化が進んでいるものの、全体として一本化されているとは言い難いのが現状です。これを「問題」と言い切ってしまうかは別として、少なくともEDIに統一性が欠けているという認識は多くの方が持っていると思います。

本来であれば、このEDIが精算までつながっているのが理想です。

しかし、実際には、導入を検討する企業の多くは、まず「引き合い」から「受発注」に至るまでの、もっとも手間のかかる部分を効率化したいという思いから取り組み始めています。例えば、設計図面のやり取りひとつとっても、「これとこれとこれ」と口頭で伝える状況では、その後の対応は個人の経験やスキルに依存してしまい、対応できる人も限られます。そのためには、まずはファイルでのやり取りを可能にするところから始まり、結果として「受発注確定まで」が当初のEDIのカバー範囲になった、というのが実態です。

EDIは確かに「受発注」から「決済」につながる情報も持っていますが、実際の決済は営業部門と調達部門のやり取りを経て、最終的には会計部門が行います。社内でも関わる部署が異なり、それぞれが別々のシステムを使っているため、一気通貫のプロセスにはなっていません。大手企業ではある程度整備されている場合もありますが、それでもプロセス間の“つなぎ”は個別開発ということが多く、標準化されていないのが実情です。

さらに中小企業では、その対応すら難しいのが現状です。立場の弱い企業ほど、大手に合わせるために「もどき」のような仕組みを無理に作って対応しなければならないケースもあり、非常に負担になっています。

株式会社 日立製作所 福田 圭氏

そこでブロックチェーンのような技術を活用し、「外付け」で共通のデータ基盤を持つことができれば、各社が異なるシステムを使っていても同じデータを同じ目線で確認できます。

「うちは100万円受注し納品した」「いや、そんなに受領していない」といった認識の齟齬もなくなりますし、ブロックチェーンによって一度記録した情報はほぼ改ざんできないため、信頼できる取引データとして扱えます。さらに、この基盤から決済プロセスにまでつなげる“指図”が可能になれば、取引の多くを共通化・自動化できます。これが今回のインボイスチェーンの狙いの一つであると感じています。

変えずに変えるDX、現場起点で描く新たな実務基盤

山岡座長

インボイスチェーンの方向性である、「各社の既存のシステムを活用しながら、プラットフォーム共通化を進めていく」という構想の利点と課題をどうお考えでしょうか。

株式会社ミロク情報サービス 岩田 悟氏

岩田氏

労働人口の減少により、どこも人手不足が深刻化していく中で、どのように生産性を上げていくか大きな課題となっています。そのような状況下においてインボイスチェーンの取り組みは非常に意義のあるものだと思います。

そのために我々会計ベンダーも自社が提供するシステムの機能強化だけを追求するのではなく、インボイスチェーンのような共通プラットフォームを活用して社会全体で効率化を図る仕組みを提供することは非常に意義のある取り組みだと思います。エンドユーザーにとっても、既存システムをわざわざ入れ替える必要がなく、従来の環境をそのまま使いながら業務の効率化が実現できるのは、大きなメリットです。

現場の業務が効率化されれば、これまで費やしていた時間を別の業務に充てられるようになり、企業にとっても大きな利点となります。結果として、社会全体の生産性や経済合理性の向上にもつながると感じています。

最初は特定の企業や業界だけに限定された運用になるかもしれませんが、最終的には大企業から小規模企業まで、色んな業界で幅広く利用できるような理想を掲げ、各社ベクトルを合わせながらインボイスチェーンを広げていく必要があると考えます。

そうした意味でも、まず私たちが取り組むべきことは、こうした仕組みにタイムリーに対応できる体制を整えること、そして、もう一つは、エンドユーザーに対してその意義をしっかり啓発・周知する活動を進めることです。

これは、私たちベンダーにとっても重要かつ責任の重い役割であると考えています。

山岡座長

日野様にお伺いしたいのですが、共通化されたインボイスチェーンが将来的に導入される場合、企業の実務、たとえば経理、財務、発注などの実務はどのように変わっていくのでしょうか。

株式会社オービックビジネスコンサルタント 日野 和麻呂氏

日野氏

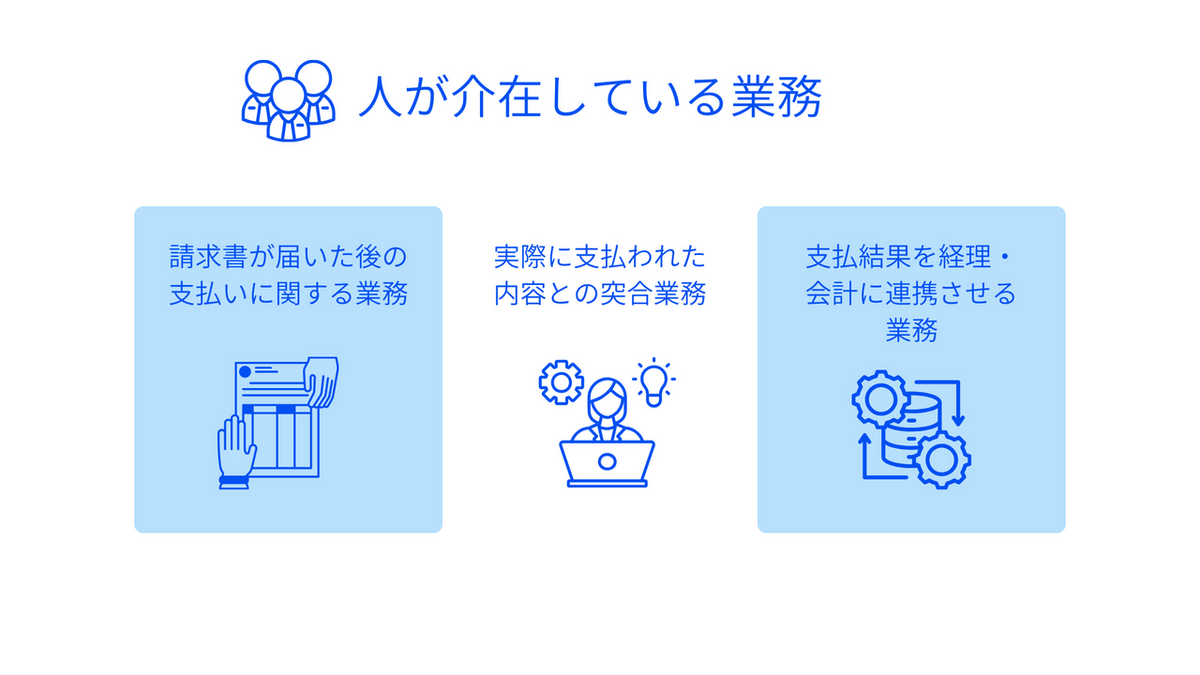

どうしても人が介在している業務が多く残っているのが実態だと思います。EDIが導入されている企業においては、受発注までは自動化できていますが、今回特に課題として浮かび上がってきているのは、この3つの業務において、色々な人が介在してチェック・確認をしている状況があります。

しかし、今回のインボイスチェーンで構築されたDCJPYのインフラが活用されれば、特に負担が大きいと言われている、請求から支払いに至る決済処理を精算業務と捉えていただくと、この部分において、共通基盤が使えることになります。

もっと言えば、現在使っている自社システムから、銀行への振込や確認、照合といった一連の処理が直接連携できるようなイメージです。これが実現すれば、システム側で債権債務の突合やチェックといった作業も自動的に処理されるようになります。

ある意味、「注文 → 物の流通 → 検品 → 請求」という流れの業務に沿って進めれば、そのまま「支払い」までが自動化される、しかも、これは1社の中だけで完結するのではなく、企業間で相互に実現できるというのが未来像としてあると思います。 これが行われることでの効果だけではなくそれを使った付加価値のあるものへの転換・発展にもつながることが期待されるのではないでしょうか。

特に、日本において現在深刻化しているのが「人材不足」の問題です。 経理や財務といった業務に携わる専門知識を持った人材は非常に確保が難しく、経験者が退職されると、その業務を引き継げなくなってしまうケースもあります。 その結果、業務が回らなくなり、会社の存続に関わるような状況に陥っている中小企業も少なくありません。

そうした課題に対し、このデジタル化でのオートメーションかつ信頼性の高い仕組み、特に銀行という信頼のおけるフロントと、ブロックチェーンによる改ざん不可能なデータ管理の組み合わせが実装されれば、人材不足の解消にも寄与できるのではないかと感じています。

トークン化と標準化、その本質的な交点を取り組みの中で考える

デジタル通貨フォーラム 山岡 浩巳座長

山岡座長

続きまして福田様にお伺いします。 今回のような取り組みを進めるうえで、たとえば精算データをトークン化するなど、データの「デジタルトークン化」を行うことのメリットについて、どのようにお考えでしょうか。

福田氏

「トークン化」で本当の意味で必要となるのは、ファクタリングのようなファイナンスへの活用までつながった時だと思っています。 そこまでは、実際にはトークン化することよりも、必要なデータの塊を作ることに意味があると思っています。現状では、決済や消込に必要なデータの塊でさえあればよく、それを今回は「トークン」という形で扱っているということだと思っています。

大切なのは、「精算トークン」のような形で必要なデータ項目を標準化・共通化していくことです。

この標準化がきちんと行われていれば、「決済指図」も可能になりますし、その先にはファクタリングのような金融活用にもつなげていくことができます。そうなった時に、このデータの塊が本当の意味で“価値”を持つものになると思います。

受発注データを使ったファイナンスの構想自体は、以前から多くの方が研究されており、実用化には至っていませんが、一旦ここでトークン化することで将来活用しやすくなると思います。

山岡座長

技術面から見たトークン化のメリットはいかがでしょうか。

福田氏

敢えてお話をさせていただくと、トークン化に本当に意味があるとしたら、先ほどお話しのあったファクタリングまで進んで初めてトークン化の意味があるのだと思います。何故かと言えば、トークン化されていようがいまいが必要なデータの塊でさえあれ良く、その塊がちゃんと纏まっていてくれれば良いのです。

その塊をたまたまトークンとしてデータを持ち込んでいるだけなので、むしろ精算トークンを使って必要な項目を標準化することが、この分科会の一番の肝だと思います。標準化をしておけば、決済指図もできるし、ゆくゆくはファクタリングも使えるようになり、そこまでいくと本当にこのデータが価値を出すのだと思います。

受発注データは、昔からそれを使ってファイナンスできないか色々な方が研究されております。まだまだ現実にはなっていないけれども、そこを進めるためには一回ここでトークン化しておいた方が良いかなという気がします。

話者紹介

山岡 浩巳

デジタル通貨フォーラム座長

フューチャー株式会社取締役 グループCSO

日本銀行において調査統計局景気分析グループ長、同企画室企画役、同金融機構局参事役大手銀行担当総括、金融市場局長、決済機構局長などを務める。この間、国際通貨基金日本理事代理、バーゼル銀行監督委員会委員なども歴任。

日野 和麻呂

株式会社オービックビジネスコンサルタント(OBC)

執行役員 開発本部 ICTセンター

部長

デジタル通貨フォーラムインボイスチェーン分科会幹事。

1989年株式会社オービックビジネスコンサルタントに入社。営業や販売推進を経て、現在は開発本部ICTセンター部長として、クラウドサービス運用における品質確保や監視体制構築に従事。ソフトウェア協会(SAJ)の推薦を受け、情報処理推進機構(IPA)の「ソフトウェアモダナイゼーション委員会」委員として、標準化・DX推進にも取り組む。

福田 圭

株式会社 日立製作所

マネージド&プラットフォームサービス事業部

サプライチェーンマネージメントサービス本部 ブロックチェーン・Web3推進部

部長

デジタル通貨フォーラムインボイスチェーン分科会幹事。

システムエンジニアとして、バンキングシステムやサプライチェーンシステムなど、様々な業務システムの構築・運用に関与。 日立アメリカや日立中国で、海外の最先端システム調査やソリューション企画業務にも従事。 2018年にブロックチェーン推進部を立ち上げ、現在はブロックチェーン関連ソリューションの規格及び提供に携わる。

岩田 悟

株式会社ミロク情報サービス 営業本部

DX事業戦略室 DX事業グループ

参与

デジタル通貨フォーラムインボイスチェーン分科会幹事。

長年開発部門において会計事務所向けおよび一般企業向けERPの開発および製品企画に従事。 その後クラウド推進部、新規事業戦略室などで新規事業のプロジェクト立ち上げに携わる。 現在はDX事業戦略部において中小企業のDX化を支援。

山岡座長

話は変わりますが、企業としてDXを推進するには何が大切か、ご見解をお聞かせいただければと思います。