本年(2025年)6月、世界的な国際機関の一つである国際決済銀行(Bank for International Settlements, BIS)は、年次報告書の一環として、「次世代の通貨・金融システム(The next-generation monetary and financial system)」と題する論文を公表しました。 これは、これからの通貨・金融システムのあるべき姿やデジタル通貨の役割を論じた包括的な論文であり、この分野に取り組む人々にとって必読ともいえる豊富な内容を含んでいることで注目を集めています。今回は、この論文の概要やポイントについて、デジタル通貨フォーラムの山岡浩巳座長にお話を伺います。

国際決済銀行(BIS)が公表した論文は以下ウェブサイトに掲載されています。

Annual Economic Report 2025

III. The next-generation monetary and financial system

デジタル通貨フォーラム事務局(以下、事務局):まず、国際決済銀行とはどのような組織なのですか?

デジタル通貨フォーラム 山岡 浩巳座長

山岡 浩巳座長(以下、山岡):スイスのバーゼル市に位置する国際決済銀行(Bank for International Settlements)、通称BISは、「中央銀行の中央銀行」とも呼ぶべき国際機関であり、中央銀行の間では、米国ワシントンDCにある国際通貨基金(IMF)と並んで良く知られています。

ここでは中央銀行による数多くの国際会議が開かれているほか、同じ建物の中にバーゼル銀行監督委員会や金融安定理事会(FSB)などの国際的な金融監督機関も置かれています。国際的な銀行規制が「バーゼル規制」、「BIS規制」と呼ばれているのもそのためです。

私も日銀でバーゼル委員会の担当をしていた頃には、さまざまな会合に出席するため、ほぼ毎月のようにBISに出張していました。

バーゼルには日本からは直行便がなく、出張も楽ではなかったですが、スイス、ドイツ、フランスという欧州主要3か国の国境に位置しているため、ヨーロッパ諸国からは実は便利な場所です。バーゼルは時計の見本市で有名ですが、こぢじんまりとした街で高層建築も少ない中、円筒形のBISの建物は遠くからでも一目でわかる、バーゼルの象徴的な建物になっています。

出所: Bank for International Settlements

事務局:BISの調査研究への注目度も高いのでしょうね。

山岡:はい。もともとBISからの調査刊行物は多く、エコノミストの方々にとっては自分の研究を世に出せる機会が豊富にあります。また、毎日のように中央銀行や監督当局の会合があり、BISのスタッフはその事務局も務めますので、各国当局と議論できる機会にも恵まれています。このため、エコノミストにとっては大変魅力ある就職先です。さらに各国当局にとっても、他国の当局との人脈が作りやすい場ですので、出向者として精鋭を送り込んでいます。各国の中央銀行や監督機関の幹部の中で、かつてBISで働いていた方々は、例えばシンガポール通貨庁のメノン前長官など大勢いらっしゃいます。

事務局:BISの調査研究の特色はどのようなものでしょうか?

山岡:調査研究で名高い機関としてはIMFもありますが、IMFは財政政策も含めた各国の政策を評価し、また対外収支が危機に陥った国々にお金を貸す機関ですので、その調査研究分野も財政政策から国際収支まで多岐にわたります。これに対し、BISの調査研究は組織の性格上、金融分野、とりわけ通貨や金融システム、金融政策などに焦点を当てたものが多くなっています。

事務局:今回BISが公表した論文の位置付けはどのようなものですか?

山岡:今回の論文「次世代の通貨・金融システム(The next-generation monetary and financial system)」は、BISが毎年6月に開催する年次総会に合わせて発行する最重要報告書である「年次経済報告書(Annual Economic Report)」の第三章として公表されました。38ページにわたる、この種の刊行物としてはかなりの大作です。

出所:Bank for International Settlements

また、BISのメクラー副総支配人や、実質的な執筆者であるヒュン=ソン=シン通貨経済局長が、BISのユーチューブでこの論文の解説動画を何本も公開するなど、対外的な情報発信にも力を入れています。お時間の許す方はこれらの動画もご覧いただければと思います

- BIS Media Briefing - The next -generation monetary and financial system

- The next-generation monetary and financial system

- Securing the foundations for tomorrow in a changing global financial system

※BISの公式YouTubeチャンネルへ遷移します。

事務局:この論文の特徴は、どのようなところにあるのでしょうか?

山岡:この論文は、「これからの時代の通貨・金融システムはどうあるべきか?」ということを突き詰めて考えた上で、望ましいデジタル通貨やデジタル金融市場のあり方を考察するという、スケールの大きな作りになっています。

この点では、我々のデジタル通貨フォーラムも、2020年の設立以降、まず今後の金融インフラのあり方を徹底的に考えた上で、あるべきデジタル決済手段の姿を考えてきました。今回のBISの議論の進め方は、我々デジタル通貨フォーラムの検討とも重なるものであり、私としても大変意を強くしました。

事務局:この論文のポイントは、一言で表せば何でしょうか?

山岡:これだけ大部の論文の内容を一言で表すのは難しいですが、BIS自身が冒頭で論文の骨子について、「デジタルトークン化された中央銀行預金、商業銀行預金および国債のプラットフォームが次世代の通貨・金融システムの土台となる」と解説しています(図1)。 この点、我々デジタル通貨フォーラムも、銀行が発行する、ブロックチェーン技術を応用した進化型の預金が支払決済インフラの中核を担う姿を描いています。このように、BIS論文が展望する姿は、我々の描く未来像とオーバーラップしています。

図1:Annual Economic Report 2025 Chapters

出所:Bank for International Settlemants

事務局:「デジタルトークン化された中央銀行預金(tokenised central bank reserves)とは、いわゆる「中央銀行デジタル通貨(CBDC)」のことですか?

山岡:確かに、この論文で使われている「デジタルトークン化された中央銀行預金」という言葉は、かつて「ホールセールCBDC」、すなわち「銀行間などの大口決済用のCBDC」と同じものを指しています。 米国のトランプ政権は現在、CBDCの発行や流通だけでなく、米国当局がCBDCに関連するプロジェクトに参加することも禁止していますので、米国も参加する国際機関では、「CBDC」という言葉の使用を避けるようになっています。

また、もともと「ホールセールCBDC」は、中央銀行が既に運営しているRTGS(リアルタイムグロス決済)システムにブロックチェーン技術を応用するものと捉えられ、敢えて「CBDC」という言葉を使わなくても説明が可能です。このため、現在の国際的な議論もそうした方向を採っています。

なお、BISはこの論文の記者会見において、本スキームでは人々や企業が実際に使う支払決済手段はトークン化された商業銀行預金、すなわちトークン化預金であり、トークン化された中央預金を一般の人々や企業が使うことは想定していないと明言しています。その意味で、「トークン化された中央銀行預金」は、いわゆる「リテールCBDC」ではありません。

事務局:では、トークン化預金とトークン化された中央銀行預金との組み合わせが次世代の通貨・金融システムの土台になるとBISがみている大きな理由は何なのでしょうか?

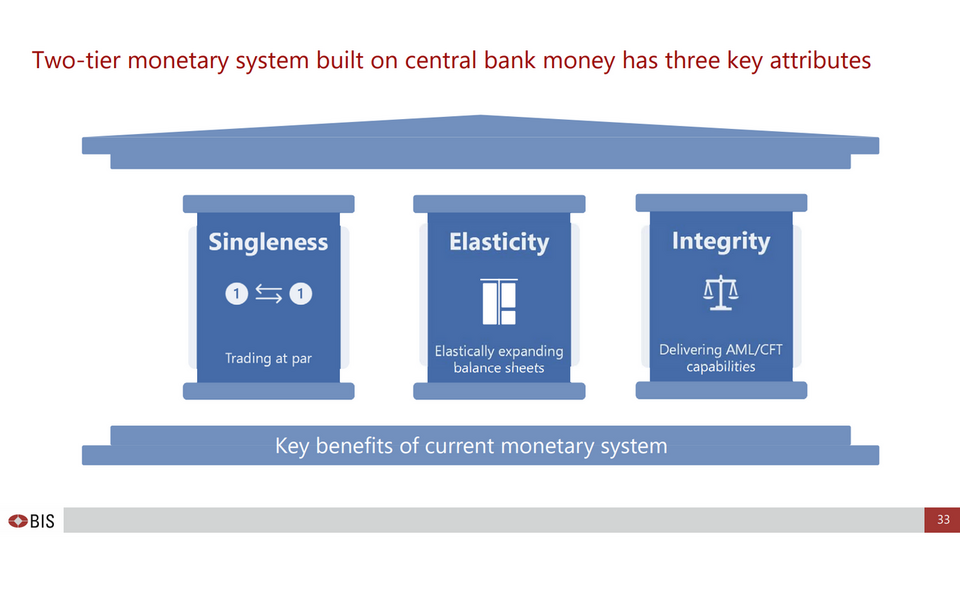

山岡:この論文では、現在の通貨システムの大きな長所であり、また、これからの支払決済手段にも求められる要件として、「単一性(singleness)」、「弾力性(elasticity)」、「健全性(integrity)」という3つを挙げています(図2)。そのうえで、この3要件を満たすデジタル支払決済インフラとして、トークン化預金とデジタルトークン化された中央銀行預金の組み合わせが望ましいとの結論を導いています。

図2:Two-tier monetary systemm built on central bank money has three key attributes

出所:Bank for International Settlemants