第2回では、2025年6月に国際決済銀行(BIS)が公表した年次報告書の一貫である論文「次世代の通貨・金融システム」で示されたこれからの支払決済手段に求められる要件「単一性(singleness)」「弾力性(elasticity)」「健全性(integrity)」の3点について詳しく解説いただきした。これからの支払決済手段として、昨今取り上げられることの多いステーブルコインはどのような位置づけになるのでしょうか。山岡座長へさらに伺いました。

デジタル通貨フォーラム 山岡 浩巳座長

事務局:BISがトークン化預金とトークン化中央銀行預金の組み合わせを、これからの通貨システムの中核と見ている背景は良くわかりました。 ところで、報道ではこの論文について、「ステーブルコインのリスクに警告を発した」、「ステーブルコインに否定的」という部分に焦点を当てたものが目立ちます。この点について、論文では実際にはどのように記述されているのですか ?

日本経済新聞 ステーブルコイン「通貨として機能せず」BIS報告書(2025年6月25日)

ロイター 国際決済銀行、ステーブルコインのリスク警告 中銀にトークン化促す(2025年6月25日)

山岡:論文では、ステーブルコインがどんな用途でも全て問題と言っている訳ではありませんが、只今申し上げた通貨の「単一性」、「弾力性」、「健全性」の3つの要件をいずれも満たしていないことから、次世代の通貨・金融システムの「中核」を担う支払決済手段にはならないと結論付けています。

ステーブルコインは、裏付け資産などによってその価値の安定化を図るものであり、中央銀行の債務とは結び付いていないため、「常に、必ず中央銀行の債務と一対一での交換ができる」という意味での単一性の要件は満たさないとしています。

事務局:通貨の「単一性」に求められる「一対一の交換」というのは、かなり厳格なのですね。

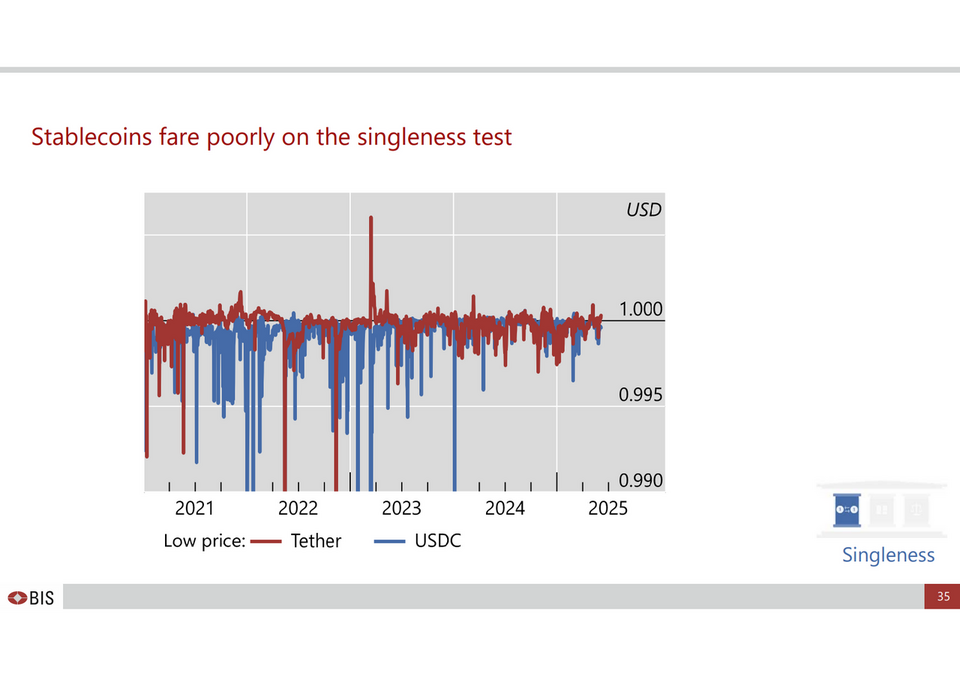

山岡:そうですね。かつて、例えば裏付け資産を持たずにアルゴリズムで価値の安定を図ったり、裏付け資産を暗号資産にしているステーブルコインで、価値が大きく下落するものがありました。しかし、そうでないステーブルコインについても、「完全な1対1での交換」が崩れるケースがみられることをBISは例示しています(図3)。仮に100円の支払手段の価値が99円になっても、受け手が「受け取れません」となると社会に混乱が起こってしまう、という問題意識です。

図3: Stablecoins fare poorly on the singleness test

出所:Bank for International Settlements

また、ステーブルコインの裏付け資産の量や質を落とすことで発行益を増やせるというインセンティブが発行者側に存在し続けることのリスクも、この論文は指摘しています。 なお、念のために申し上げると、日本の金融当局は、支払決済手段の価値が万が一崩れては大変だということは十分認識していますし、だからこそ、日本の資金決済法では「電子決済手段」の裏付け資産について、海外に比べてもかなり厳格な要件を課しています。

事務局:ステーブルコインは、「弾力性」の点ではどのように評価されていますか?

山岡:この点でも、ステーブルコインは、価値を安定させようとすれば、安全で流動性の高い裏付資産を100%持たなければいけませんので、逆に言えば、予め保有する裏付け資産の量までしか供給できません。現在、銀行システムが果たしているような信用創造機能は発揮できないわけです。このことをこの論文では”Cash-in-advance constraint”と呼んでおり、このため、ステーブルコインだけでは支払決済に停滞(gridlock)が生じるなど、通貨の「弾力性」という要件も満たせないと述べています。

事務局:「健全性」の点ではどうなのでしょうか?

山岡:この点でも、ステーブルコインが「パーミッションレス」のブロックチェーン上で発行される場合、個人が仲介機関を介さずに自ら暗号鍵を管理する形でステーブルコインを保有し移転させることが可能です。このようなステーブルコインの性質について、本論文は「暗号資産同様の、無記名の持参人払式証券のようなもの」と描写したうえで、このような性質を持つステーブルコインのKYCやAML/CFTは、本質的に困難だと指摘しています。

事務局:報道では、「ステーブルコインをドル覇権強化に使おうとするトランプ政権への欧州勢の牽制」といった見方もありますが、この点はどうでしょうか?

山岡:米国もBISの重要な加盟国ですし、BISのエコノミストは学界でも地位を確立している人々であり、無理な結論を出せば世界中の学界から疑問を呈される立場にあります。したがって、BISのエコノミストが「米国を牽制したい欧州勢の意向に沿う形で対外公表物を作る」といったことは、私の経験に沿ってもあり得ないと感じます。やはり、経済理論と実務に照らして真摯に検討した上で、トークン化預金とトークン化中央銀行預金の組み合わせが望ましく、一方でステーブルコインには課題が多いとの結論に至ったのだと思います。

事務局:米ドル建てのステーブルコインは、米国で発行が増加しているとの話もありますが、米国当局はステーブルコインにどのような対応を採っているのでしょうか?

山岡:米国は海外に比べ、どちらかといえばこれまではステーブルコインの発行規制が緩く、この中で、発行益狙いの動きも含め、世界で最も多くのステーブルコインが発行されてきた国です。 この中で、トランプ新政権は、当初は政権の経済政策ブレーンとみられていたスティーブン=ミラン氏による、いわゆる「ミラン論文」の主張に沿って、「米ドルが基軸通貨であることは米国のコストであり、基軸通貨をやめたい」といった主張をすることもありました。しかし、こうした主張が米国債価格の急落に結び付いた経験などを踏まえ、今ではむしろ逆に、米ドルを使えという発言をすることが多くなっています。

この中でステーブルコインについても、米ドルのプレゼンスを拡大する手段として、後押しする発言が目立っています。

この間、米国では、ステーブルコインの裏付け資産の要件を明確化する、略称「GENIOUS Act of 2025」と呼ばれる立法が進められています。略称はかなり傲慢な印象ですが、法案の内容としては、これまで米国ではかなり曖昧だったステーブルコインの裏付け資産について、十分な安全流動資産を保有するよう義務付けるものであり、米国もステーブルコインのこれまでの問題を意識しているように思います。

もっとも、そのアプローチとして、ステーブルコインの性質自体に由来する課題に警鐘を発するBISなどの国際機関と、ステーブルコインを何とかステーブルにしようとする米国とのアプローチの違いは感じます。これには、米国では既にステーブルコインがかなり発行されているという、環境の違いもあるでしょう。